Por: Diana Pinzón Moncada | Comestible.info

La usurpación y explotación del material biológico endémico de un país hace parte de lo que en la actualidad se conoce como biopiratería.

En México son varias las especies vegetales endémicas que han sido sacadas del territorio mexicano con el fin de cultivarlas y comercializarlas en el mercado global, entre ellas están las variedades nativas de maíz y de agave. Estos dos géneros vegetales —que son esenciales para la soberanía alimentaria de las comunidades locales— están íntimamente ligados a su identidad cultural y hacen parte del patrimonio biológico de la nación. Ambas enfrentan la presión de un mercado en furor y, por supuesto, de grandes grupos económicos que buscan enriquecerse a costa de su explotación masiva.

Al igual que los agaves, los maíces nativos también se enfrentan a biopiratería. Variedad nativa de maíz azul, Oaxaca.

Cada vez es más habitual encontrar botellas de mezcal o de destilados de agave en bares y restaurantes en todos los continentes. Y es que en los últimos años la demanda de bebidas espirituosas elaboradas a partir de agave ha ido en aumento. Con el fin de aprovechar el auge de este tipo de productos, en diversos lugares del mundo se ha empezado la propagación, cultivo y destilación de agaves endémicos de México sin que haya ningún control sobre tal práctica. Hasta el momento se tiene registro de cultivos en India, Sudáfrica, Australia, algunos países del sur de Europa y, por supuesto, Estados Unidos.

Desde la época de la Conquista y Colonia se sabe de la siembra de plantas de agave por fuera de las fronteras mexicanas pues se llevaron ejemplares de Agave americana como ornato y la tendencia continuó con el Agave tequilana webber. De esta última especie es claro cómo terminó, ya en pleno siglo XX, siendo explotada en monocultivos de Australia y Estados Unidos. Sin embargo, lo que está pasando en el siglo XXI es de otro nivel y la presión del mercado tiene todo que ver.

La biopiratería pone en juego la soberanía biológica y cultural y al hacerlo también pone en riesgo lo que, hasta hoy, reconocemos como identitario.

¿Buenas intenciones pero falta de ética?

En 2023, sin mayor vergüeza, distintas destilerías de California —por mencionar solo un ejemplo en donde incluso ya existe el Consejo del Agave de California— postearon fotos en sus redes sociales de semillas, plántulas y agaves endémicos de México celebrando la obtención de las plantas y anunciando a sus clientes lo maravillosos que serán los destilados elaborados a partir de ellas. Eso sí, sistemáticamente han evitado responder los cuestionamientos sobre biopiratería que, desde México, le hacen organizaciones de la sociedad civil:

¿Cómo llegaron las semillas a sus territorios? ¿Qué autoridad dio los permisos correspondientes? ¿Dónde están dichos permisos?

Los agricultores californianos sostienen que su interés en la plantación de agave comenzó por causa de la sequía que ha sufrido esa región de Estados Unidos en los últimos años, pues esta planta representa una opción más tolerante a la falta de agua y a las condiciones cambiantes del clima en este lugar —veranos muy calientes y secos e inviernos fríos—. Incluso algunos de estos agricultores han donado dinero a la Universidad de Davis, California, para investigaciones acerca de la resistencia de las plantas de agave a las condiciones locales.

Muchas buenas intenciones, muchas ganas de sacar adelante sus proyectos, y pocas respuestas a los cuestionamientos éticos de sus prácticas que parten de extraer de manera irregular material biológico y conocimientos que son patrimonio mexicano.

El mercado de productos de agave

El agave es una planta parecida al aloe. Una vez maduros, a los agaves se les quitan las hojas y se cosechan. Las piñas —corazón de la planta— se hornean y, tras desgarrarlas, finalmente se fermentan y se destilan. El resultado es una bebida que puede llegar a sobrepasar los cincuenta grados de alcohol. Es decir, a diferencia de los productos destilados a partir de otras especies vegetales en los que se cortan o recolectan partes —como frutas, tallos, rizomas o semillas que vuelven a crecer de la misma planta—, en el caso de los agaves resulta necesario cosechar la planta completa, ejemplares que en el mejor de los casos tardan entre cinco y diez años en madurar.

La biopiratería es la usurpación y explotación de material biológico endémico, pero está muy asociada a la apropiación de Patrimonio Cultural Inmaterial. Tapada (momento de cocción) de las piñas de agave en Zinacantán Mezcal, en el estado de Puebla. Foto Diana Pinzón

En 2011 el crecimiento del mercado del tequila —destilado de agave con denominación de origen controlada, DOC, elaborado a partir de Agave tequilana webber exclusivamente— era apenas del 2% anual. Para el periodo 2021 a 2026 la empresa de mercados Euromonitor estima que la tasa de crecimiento anual compuesta alcanzará un 27%. El tamaño del mercado mundial del tequila en 2022 fue de USD $14,700 millones. Lo que cataloga a este destilado de agave como la bebida espirituosa de crecimiento más rápido en la actualidad.

Por su parte, los destilados de agave tradicionales diferentes del tequila —aquellos que se conocen como mezcales, vino mezcal, aguardientes de agave, entre otras denominaciones— han alcanzado bastante aceptación en el mundo, sin canibalizar las ventas del tequila.

En 2022 casi nueve millones de litros de mezcal o destilado de agave, fueron exportados desde México hacia el resto del mundo, según datos de Impact Databank. En un mercado con un valor que, en 2022, alcanzó los USD $980 millones, es obvio que muchas personas tengan gran interés en participar del pastel (actual y futuro), ya que las proyecciones de crecimiento para la siguiente década son muy positivas: 22,6% (de acuerdo con la tasa de crecimiento anual compuesta, CAGR), según un informe de Straits Research de 2023.

El éxito de estos destilados obedece a distintos factores: la moda es uno de ellos, pero también el auge se debe a la complejidad de sus sabores que, a su vez, responde a la diversidad de especies de agave endémicas de México que se utilizan para su elaboración —quizás la mejor comparación sea con las uvas para hacer vino: cada varietal aporta características particulares de sabor y aroma—. Basta con visitar la sección de mezcales en cualquier supermercado para comprobar que entre más «raro» sea el tipo de agave que se utilizó para elaborar el mezcal, más costosa será la botella. A la riqueza taxonómica —en la que, vale reiterarlo, cada planta (taxón1) tiene características únicas que le aportan al sabor y aroma de la bebida— se suma la forma tradicional de elaboración y la riqueza biocultural que conforman los ecosistemas de las comunidades productoras de los diferentes tipos de destilados en México.

Se podría pensar que este esplendor de los destilados de agave en México y el mundo se ha visto reflejado en la protección, conservación y bienestar de los ecosistemas y las comunidades agaveras a lo largo y ancho del territorio mexicano, sin embargo, algo falla en la ecuación.

Por supuesto los análisis citados toman en cuenta los crecimientos de la demanda pero no así los recursos naturales necesarios para la producción de tal cantidad de litros —empezando por el agua necesaria para destilar—. Algo similar le ocurre a quienes se interesan en participar del lucrativo negocio, pues piensan en las utilidades a futuro, sin tener en cuenta —o calcular— los recursos naturales, su manejo, la herencia biocultural y demás aspectos socioambientales.

Fabiola Torres Monfil, maestra mezcalera y cofundadora de Zinacantán Mezcal, recorriendo uno de los cerros de su municipio en los que están haciendo restauración. Foto Diana Pinzón

Es decir, los cálculos y proyecciones económicas sobre los destilados de agave se están haciendo sin tener en cuenta lo más importante: aquello que garantiza su sostenibilidad y la existencia del negocio a largo plazo. Parece que, ante la oportunidad de sumarse a un negocio lucrativo, lo de menos es la posición ética.

Miles de años de interacción sintetizados en una planta

México es un país con un territorio de gran riqueza biológica, poblacional y cultural. Los factores asociados a su biogeografía tan particular y diversa hacen que, en este país, los recursos naturales sean parte integral de la historia y el desarrollo de las diversas culturas que lo conforman.

Los agaves han evolucionado en conjunto con los murciélagos magueyeros desde hace casi diez millones de años en los territorios del altiplano mexicano. Esta región natural se encuentra desde el centro del país hacia el norte y sus límites oriente y poniente son señalados por la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental.

Murciélago magueyero capturado temporalmente por un experto del proyecto Zinacantán Mezcal para analizar el estado de la población de estos polinizadores en la sierra de Puebla. Foto Diana Pinzón

Se calcula que los agaves fueron domesticados hace diez mil años, aproximadamente, y en la actualidad numerosos pueblos indígenas y campesinos los usan para producir fibras, alimento, material de construcción, bebidas fermentadas y destiladas, entre otros productos. Es decir, la tradición agavera es un patrimonio cultural vivo y en uso.

Agaves endémicos, un tesoro natural

El Dr. Abisai Josué García-Mendoza, académico del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y especialista en la sistemática de la familia Agavaceae, describe la distribución de estas plantas por el continente americano así: «…El género Agave (sensu stricto) es endémico de América, se distribuye desde el sur de los Estados Unidos de América (con dos especies disyuntas en Florida) hasta el norte de Sudamérica, incluyendo las islas del Caribe» (García-Mendoza, 2002).

Papalométl (Agave potatorum), una de las especies endémicas de México e identitaria de la tradición

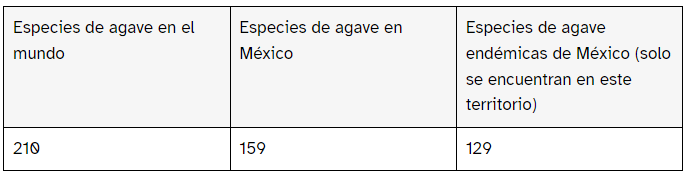

El género contiene aproximadamente doscientas diez especies, de ellas ciento cincuenta y nueve están presentes en México (75% del total) y ciento veintinueve son endémicas del territorio mexicano. Esto quiere decir que los agaves mexicanos (endémicos de México) representan el 61% de las especies del mundo y el 81% de las que se distribuyen en México.

Siguiendo este cálculo, el 69% de los taxones de agave (especies, subespecies o varietales) son endémicos de México. Esto es, que del total de especies de agave del mundo, más de la mitad son originarias de este país y no se encuentran en otros lugares del planeta. En este porcentaje hay taxones que son exclusivos de México con un amplia distribución dentro del territorio, así como taxones microendémicos —es decir, que pertenecen a regiones específicas dentro del país—.

El alto grado de endemismo de especies que existe en México tiene varias causas: por un lado, la heterogeneidad del territorio y por otro, las propiedades intrínsecas de cada taxón —entre ellas se pueden mencionar su plasticidad genética, tolerancia ecológica, la capacidad de dispersión, la germinación de sus semillas, así como a sus interacciones bióticas con otros organismos—.

De este centro de origen las especies de agave se diversificaron, se especializaron y ampliaron su distribución gracias a su metabolismo, a la conservación de azúcares, fibras y agua. Esto les permitió adaptarse y así resistir condiciones de sequía y a las interacciones que establecieron con sus polinizadores y las comunidades agaveras.

Comunidades, polinizadores y plantas

Para que quede claro: las comunidades humanas han sido fundamentales en la evolución de los agaves en México y es, en buena medida, gracias la relación permanente de mutuo beneficio con ellas y con los polinizadores, que este país cuenta con tal cantidad de agaves endémicos.

Los destilados de agave —el mezcal entre ellos— son parte de la identidad cultural de las familias campesinas en México, hace parte de su arraigo con el territorio, pues está vinculado con la vida social, ritual y espiritual.

La bióloga PhD Robin Wall Kimmerer, autora de Una trenza de hierba sagrada, explica muy bien cómo funciona esta interacción positiva de las comunidades humanas con la naturaleza, en particular cuando se trata de especies vegetales que conforman parte de la vida cotidiana y espiritual bien sea como alimento o que sirvan como insumo para elaborar otros productos.

“Conseguir que un científico se tome en serio la validez del saber indígena es como nadar contra la corriente en agua helada. Han sido condicionados para cultivar el escepticismo y poner en duda hasta los datos más irrefutables; son prácticamente incapaces de aceptar teorías verificadas mediante otros métodos que no sean los gráficos y las ecuaciones habituales. Si unimos a eso la idea aparentemente incontestable de que el método científico ostenta el monopolio de la verdad, no nos queda mucho espacio para el debate”, afirma.

“Pero no nos venimos abajo y continuamos trabajando. Los cesteros [indígenas] nos habían dado los requisitos previos al método científico: observación, patrones y una hipótesis verificable. Para mí eso es ciencia. Empezamos por establecer parcelas de experimentación en las praderas en las que preguntaríamos a las plantas: «¿contribuyen estos dos métodos diferentes de recolección al descenso de la población?». Después intentaríamos detectar su respuesta. Las zonas elegidas serían aquellas donde había aumentado la densidad de la hierba sagrada gracias a su recuperación artificial, para no poner en riesgo los hábitats nativos en que actuaban los recolectores.

“Sus análisis estadísticos fueron irrefutables y exhaustivos, pero apenas le hicieron falta gráficos para contar la historia. La diferencia podía verse desde lejos: en algunas parcelas relucía el verde con brillos dorados y otras estaban apagadas, carentes de vigor. No dejaba de pensar en la crítica del comité [científico]: «Cualquiera sabe que la recolección de una planta supondrá un prejuicio para su población».

“Lo sorprendente fue que las parcelas que fallaban no eran las que se habían cosechado, como predijeron ellos, sino las muestras de control sin recolectar. La hierba sagrada que no se había recogido, que no había sufrido perturbación alguna, se asfixiaba bajo tallos muertos, mientras las parcelas recolectadas prosperaban. Cada año se recogían la mitad de los tallos, pero estos volvían a crecer rápidamente, remplazando todo lo cortado e incluso produciendo más brotes de los que había antes de la cosecha. Así pues, la recolección de la hierba sagrada parecía estimular su crecimiento. El primer año, las plantas que mejor crecieron fueron las de las parcelas que se habían cosechado a manojos. Pero el resultado era casi idéntico con ambos métodos, el corte en la base o el tirón: lo importante no era cómo se recogía la hierba, lo importante era hacerlo”.

Biopiratería: agaves endémicos por fuera de México

Tanto los grandes grupos económicos que explotan los destilados de agave en México como aquellos equipos o personas que extraen semillas, plántulas y conocimiento de las comunidades agaveras para llevarlas a otros países se aprovechan de su posicionamiento económico, de las modas, de las necesidades económicas y del desconocimiento —o inoperacia— de las autoridades locales respecto a la protección del patrimonio biológico y cultural mexicano.

Como ocurrió con la campaña «Sin maíz no hay país5» que busca prohibir la siembra y comercialización de maíces transgénicos en México y con ello evitar la hibridación de especies de maíces nativos con maíces patentados, el caso de los agaves endémicos es urgente y de necesaria conversación pública, pues de lo contrario será muy tarde.

Como se vio, los agaves endémicos de México conforman el patrimonio biológico del país en tanto hacen parte de un territorio que debido a las interacciones ambientales con el clima, los polinizadores y las comunidades terminó de definir las características que hoy nos permiten identificarlos y disfrutarlos. Por otra parte, los procesos de destilación de agave hacen parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades agaveras de México. Ambas cosas van de la mano y coexisten en una relación simbiótica.

En otras palabras, es erróneo pensar los destilados de agave como productos desconectados del Patrimonio Biocultural de todo un país.

La situación del planeta hoy responde a millones de años de evolución y esto, parecería, que la mayoría de personas lo pasa por alto. Es así como en nombre del mercado —en particular para quienes cuentan con la capacidad económica y el poder— está bien explotar, extraer y robar de manera ilimitada los recursos naturales endémicos, dejando de lado la ecología de las especies y el capital natural y cultural del territorio donde se distribuyen.

Esta es una invitación a conocer los ecosistemas y saberes que hay en cada botella de destilados de agave, a proteger nuestro patrimonio y, sobre todo, a evitar esta nueva tendencia de conquista y colonialismo: visito, aprendo, extraigo y abandono.

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.