Por Ernesto Castro/ZonaDocs

Jalisco.- La primera vez que oí la palabra duelo en un contexto de pesadumbre fue todo confusión. Estaba acostumbrado a las series de televisión y películas de vaqueros, donde un duelo era el enfrentamiento entre dos pistoleros con valentía, tenacidad, rapidez, heroicidad. Trasladarla a escenarios mortuorios me produjo un lapso de preguntas internas e incomprensión. Ahora entiendo que las dos acepciones de la palabra no están del todo lejanas, que duelo es un enfrentamiento osado con el miedo, con el dolor y con la posibilidad de acercarse o alejarse de la vida.

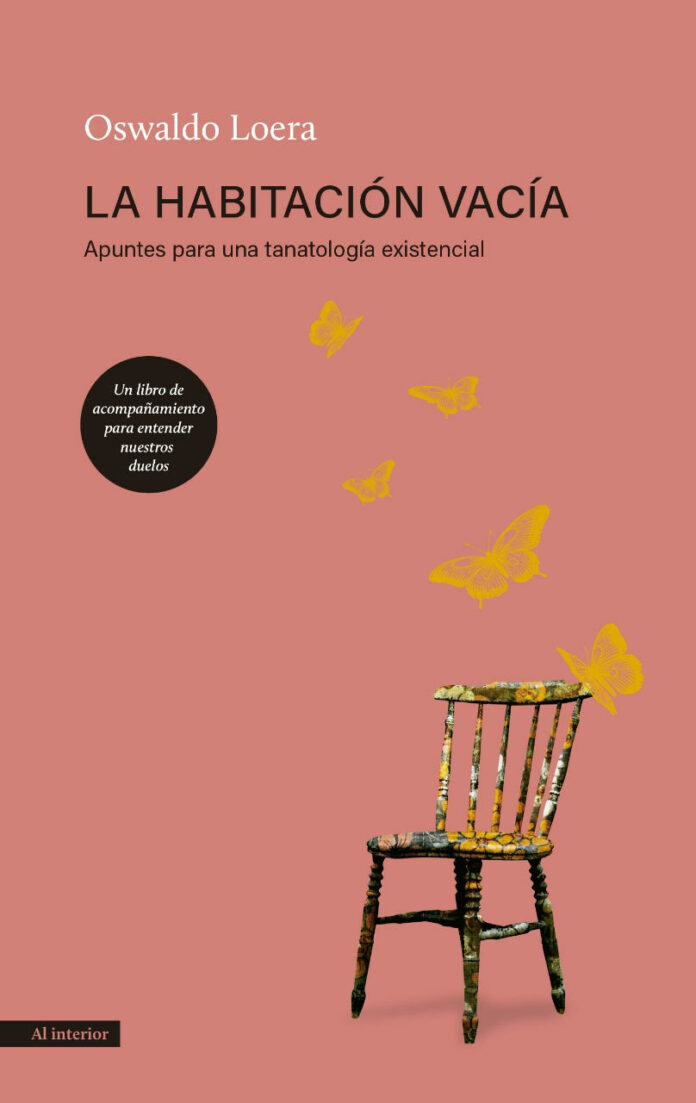

La muerte y el duelo son temas tan complejos como universales, a los que Oswaldo Loera (Estado de México, 1987) se aproxima en su libro La habitación vacía. Apuntes para una tanatología existencial (Typotaller, 2025). El tema no es cualquier cosa en México y en el mundo; la tanatología es una disciplina que cada vez obtiene mayor relevancia en nuestras sociedades, especialmente en los últimos años, cuando los índices de mortalidad crecieron debido tanto a la pandemia por covid-19 como a fenómenos sociales relacionados estrechamente con el odio, las ideologías y las decisiones u omisiones políticas, entre otras.

Tampoco se puede decir que el tema es nuevo, y esto lo aclara Oswaldo al ver desde un enfoque existencial la trama de la muerte; al proponer:

“no una técnica, sino una forma de relación sensible a la vida, apelo a que no es posible acompañar la existencia-en-duelo si no es a través de la sensibilidad ante el dolor de otro y de lo otro, del genuino interés por el prójimo, y de la honesta humildad que nos permita reconocer que hay tantas formas de responder a la ausencia, como seres-en-el-mundo”.

Con seguridad, el debate de si la tanatología es una ciencia de frontera —por su interdisciplinariedad, su constante evolución y su enfoque holístico—, o una herramienta de la psicología para enfrentar los procesos naturales continuará en la palestra durante un tiempo más; sin embargo, su objetivo —que es dar las respuestas psicológicas, sociales y culturales ante la muerte y el duelo—, está muy bien definido, y es el que sustenta tanto interés en ella.

Este libro no escapa del objetivo definido, y lo hace mostrando en sus páginas una galería de pérdidas, ausencias, imágenes, citas, reflexiones y diálogos con personas —no personajes— que aparecen como un carrusel que van dando sentido a la razón. La narrativa del autor se sitúa en la intersección de diversas disciplinas, como la medicina, la psicología, la sociología y la filosofía, brújulas con las que explora estos territorios tabúes y desafía las concepciones tradicionales sobre la vida y la muerte.

Cuando la vida más nos duele entramos en negación y buscamos paliar la tristeza. Al descubrir la tanatología, encontramos una ciencia al servicio del bienestar; ya no será necesario disfrazar el dolor de sonrisa torcida por la amargura de perder uno de los tuyos, esta ciencia de frontera nos enseña a afrontar los desafíos de aprender a vivir sin la persona o el ser vivo que se fue.

En estos capítulos, Loera hace del lenguaje un método para aproximarnos a la lógica de la naturaleza humana. Su ordenamiento de las ideas alumbra nuestras oscuridades. El lenguaje es la forma de reconocer el estadio de la finitud y, luego de ese acto de reconocimiento, aceptarla y asimilarla desde la existencia, lugar donde quizá la muerte tenga más dominio.

Destaco la visión que el autor enfoca en el fenómeno de la ausencia de las personas, un tópico que nuestro país enfrenta ante el creciente delito de la desaparición de personas, la angustia por la ignorancia de si vive o muere; los crímenes de odio y de género; la aniquilación por consideraciones discriminatorias basadas en diferencias como la edad o el físico; y una larga y lamentable lista de argumentos estultos. Es un gran dolor actual y vigente. Y vivimos con él.

Subrayo también algo fundamental pare entender el libro: la propuesta de Loera del acompañamiento como una manera de desmontar la normalización de la muerta, el verla como algo “natural” y parte de nuestra condición biológica, haciendo énfasis en la identificación de la violencia estructural que experimenta nuestro mundo, para poder así crear un lugar aparte, una tanatología:

“comprometida políticamente, que haga del consultorio un espacio donde poder cuestionar las violencias e injusticas que están presentes en nuestra vida cotidiana, y que terminan borrando las vidas de otras y otros”.

La habitación vacía es una puerta a la vacuidad de la existencia, pero al cruzar ese umbral podemos seguir sosteniendo nuestra vida y la que hicimos con quien ya no está. Es comprender que una vez fuimos acompañados de quien ya no es en este momento, pero que, gracias a todos ellos, a todas ellas, esta experiencia vital está completa; no existe la incompletitud si aceptamos la vida y la muerte como lo que son, un mismo camino por el que transitamos.

**

Ernesto Castro es escritor y corrector de textos. Escribe para Cuarto de Guerra y ha colaborado con Partidero, en Guadalajara.

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.