Por Alicia de los Ríos Merino

Fotografías: Comité Primeros Vientos

Alicia de los Ríos Merino, hija, es abogada e historiadora. Ella camina e investiga incansablemente por rescatar la historia oral sobre juventudes, insurgencias y comunidades de víctimas de la desaparición forzada y camina con ellas.

Desde su niñez, busca a su mamá que lleva su mismo nombre: Alicia de los Ríos Merino.

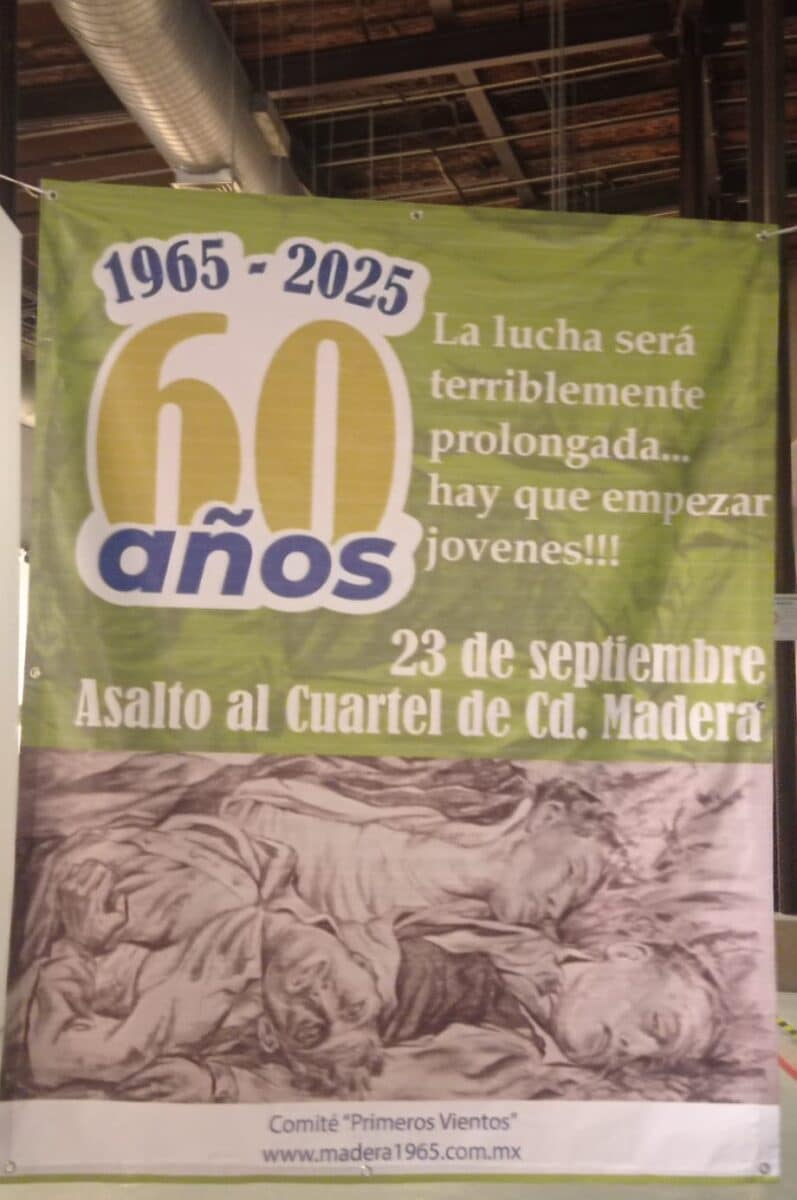

La noche de este martes, en el marco de las actividades del 60 aniversario del asalto al cuartel de Madera, Alicia les leyó la misiva escrita desde el corazón y desde su caminar, para ellos. En Raíchali reproducimos la carta escrita por Alicia de los Ríos:

Chihuahua, Chihuahua, a 18 de septiembre de 2025.

Pablo Gómez Ramírez, Arturo y Emilio Gámiz García, Antonio Scobell Gaytán, Miguel Quiñones Pedroza, Óscar Sandoval Salinas, Rafael Martínez Valdivia y Salomón Gaytán.

Presentes.-

Admirados maestros nuestros, me presento ante ustedes. Mi nombre es Alicia de los Ríos Merino y soy historiadora. Mis padres se conocieron cuando Enrique, escapando de su prisión política en enero de 1976 en Guadalajara, corrió de la prisión de Oblatos hacia una camioneta gritando: “Arturo Gámiz, Arturo Gámiz”, y Alicia, como parte del comando de afuera que apoyaba la fuga, lo recibió repitiendo la palabra clave: “Madera, Madera”. Lo que pareciera ser una simple anécdota era un homenaje de jóvenes revolucionarios hacia ustedes, los pioneros insurgentes del Grupo Popular Guerrillero que 12 años antes iniciaron el período insurgente contemporáneo de este país.

De pequeña los conocí en casa, porque mis abuelos y mis tías hablaban de ustedes y les recordaban en privado, como si fuera un secreto de familia. Entonces Irene nos llevaba su hija y a mi a la primaria Francisco Villa, en la colonia del mismo nombre fundada en 1968, cuya nomenclatura de calles era de nombres y fechas silenciadas por la política hegemónica del estado. Desde adolescente acompañé a Martha y a las doñas a las conmemoraciones del 23 de septiembre. Me intrigaba porque mis compañeros y amigas de secundaria, bachilleres e incluso de la universidad, no conocían lo que sucedió esa madrugada del 23 de septiembre de 1965 en la Ciudad de Madera, en Chihuahua.

Entonces no lo comprendía, pero hoy como historiadora lo entiendo y me esfuerzo en explicarlo. Si hoy se conoce y conmemora lo ocurrido hace 60 años, es debido al quehacer memorístico de sus familias, quienes no sucumbieron ante la contrainsurgencia, es decir, ante el miedo, la represión, el estigma, la cooptación y resignación. Porque sus familias, después de enterrarles, no negaron nunca, ni privada ni públicamente, lo que ustedes desearon, proyectaron e hicieron, aunque ello hubiera determinado su ausencia.

También debo decirles, entrañables insurgentes, que la memoria del 23 de septiembre no se podría haber conocido sin Ramón Mendoza, Salvador Gaytán Aguirre, Florencio Lugo Hernández, Francisco Ornelas Gómez y Juan Fernández Adame. Esos sobrevivientes, que con el deber del testigo dedicaron gran parte de su vida a narrar lo ocurrido, lo hicieron por ustedes, sus compañeros asesinados, pero también por las ideas y la militancia compartidas y por las masas populares, campesinas principalmente, que les inspiraron. Sin esos motores de memoria, como son sus familias y sus camaradas sobrevivientes, hoy no estaríamos reunidas recordándoles.

¿Cómo han sido estas seis décadas sin ustedes? ¿Cuándo pasamos del silencio al susurro, y del murmullo al grito pleno por su reconocimiento? Hacer un recuento de lo que ocasionaron con sus acciones y sus demandas me llevaría muchas horas.

Sin embargo me gustaría comentarles que en las primeras dos décadas después de sus ejecuciones, fueron generaciones juveniles y comunistas quienes retomaron sus nombres para nombrar espacios en resistencia, por ejemplo, algunos salones del Instituto Politécnico Nacional en la huelga de 1968 fueron nombrados como usted, profesor Arturo Gámiz, quien años antes había participado de otra huelga por gozar de internados dignos y les respondieron con una ocupación militar.

Evidentemente, el Grupo Popular Guerrillero fue un ejemplo que se retomó en la formación de por lo menos 30 organizaciones políticas armadas, entre ellos sus compañeros y herederos más cercanos, el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz y el Movimiento 23 de Septiembre; si bien, la Liga Comunista 23 de Septiembre retomó la fecha de su última batalla, ha sido necesario explicar que eran generaciones más jóvenes cuya militancia, en su mayoría, no les conoció de manera personal, con excepción del propio Salvador Gaytán y otros campesinos y estudiantes sonorenses.

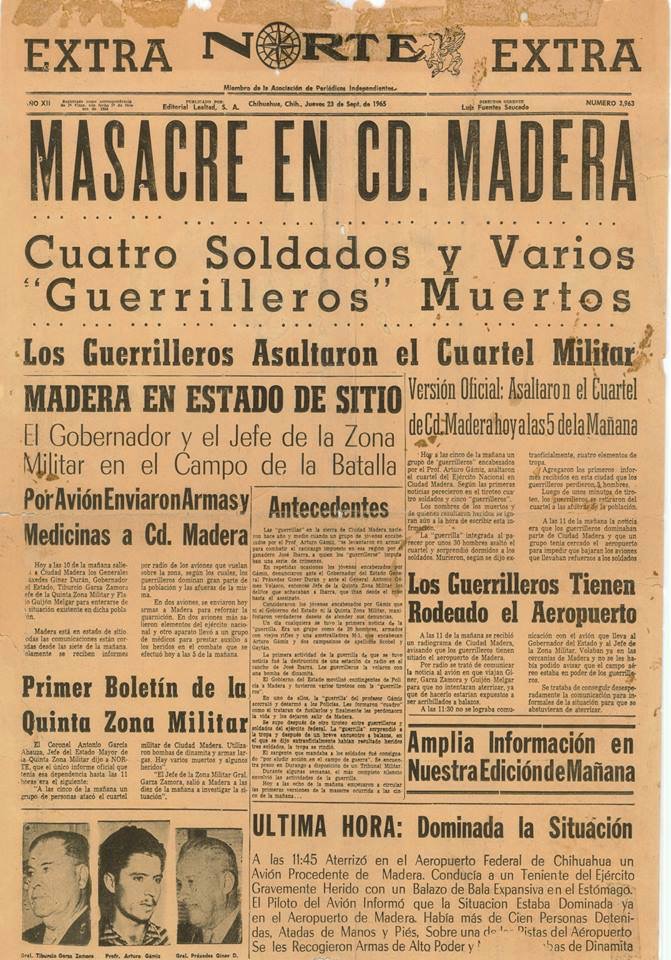

El asalto al cuartel de Madera fue el inicio del período conocido como la insurgencia moderna pero también de la contrainsurgencia mexicana, delimitadas ambas entre 1965 y 1990 por militantes, académicas y derecho-humanistas y retomado hasta hoy para frágiles políticas públicas de verdad, memoria, justicia y reparación de las comunidades vulneradas.

Aunque hoy ustedes son reconocidos, durante esas décadas la memoria fue silenciada, con miles de personas en prisión política, torturadas, exiliadas, y un millar de personas desaparecidas, una mayoría combatientes comunistas.

En plena guerra fría y con un régimen priista aplastante, no hubiera sido posible hablar de ustedes sin la terquedad de personas como Judith Reyes que los cantó en sus corridos, los colectivos de familiares y de los y las egresadas de las normales rurales.

Ese pequeño ejército de guardianes de sus memorias posibilitó que, a partir de la década de 1990, los testimonios de las personas sobrevivientes y de las familias empezaron a conocerse. Fue entonces que un puñado de activistas que se incorporaron a la academia, iniciaron investigaciones pioneras desde diferentes disciplinas. Entonces sería clave la figura de Carlos Montemayor, quien primero dio vueltas narrativas para escribir sobre los grupos insurgentes de Guerrero y las claves para descubrir la responsabilidad de la masacre en Tlatelolco en 1968, como una forma de esquivar los fantasmas de ustedes, jóvenes chihuahuenses a quienes tenía profundo cariño y que, temía, hiciera sucumbir sus trabajos sobre el Grupo Popular Guerrillero.

A partir del 2005, en el marco del 40 aniversario de la madrugada atroz, es interesante las formas en que, como país, hemos de recordar lo que se silenció. Sus contemporáneos y generaciones más jóvenes nos topamos con el reto de trabajar los archivos de la represión, esos documentos creados por la Dirección Federal de Seguridad, el Ejército Mexicano y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Queridos míos, entonces fuimos testigos en primera persona de los conflictos surgidos entre la memoria y la historia que ya habían sido advertidos por historiadores como Philliphe Joutard y Enzo Traverso. Las investigaciones históricas, asépticas y objetivas intentaban apagar el fuego de los testimonios, de las vidas narradas. ¿Cómo no recordarles a ustedes con esa profunda admiración, con ese hondo dolor por una muerte que pudo no concretarse, al menos no en esa mañana de otoño?

Gracias a investigadores que no han cejado en el tema, como el profe Jesús Vargas, que ha insistido en la continuidad de las luchas agraristas en la región, se ha podido romper explicaciones del martirio o del sacrificio piadoso.

A ustedes el campesinado chihuahuense los reconoce como los consecuentes que lograron el reparto agrario en 1967, 50 años después de su reconocimiento constitucional.

Hoy Ximena Montemayor, como digna hija de su padre Carlos, les retrató en la pantalla grande como esos campesinos, profesores y estudiantes a los cuales se les intentó despojar de dignidad post mortem, sin recaer en que al sembrarlos juntos renacieron, inspirando el derecho a la buena tierra, a la defensa del territorio, al derecho a la autonomía de esos pueblos pimas y rarámuris que les acompañaron.

Hoy en el 60 aniversario parecería que no hay conflicto porque se les recuerda desde la oficialidad estatal, con letras de oro en el congreso de Chihuahua o en los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Pero yo pensaría, queridos profesores míos, que esto aún no ha acabado. El 22 de junio del 2022 una comunidad de sobrevivientes de la contrainsurgencia y de sus familias ingresamos al Campo Militar número 1 para atestiguar como iniciaron los trabajos de colaboración entre el Ejército Mexicano y la Comisión de la verdad y de acceso a la justicia en violaciones graves de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990.

Grande fue nuestra sorpresa que como invitados de la SEDENA se encontraban militares que participaron en lo acontecido el 23 de septiembre de 1965 en Ciudad Madera y en la tarde del 2 de octubre de 1968. El entonces secretario de la defensa nacional anunció que reconocerían por su valor a los soldados muertos en la contrainsurgencia. Fue entonces cuando entendí que en este país las heridas son hondas, están vivas y no pueden ser curadas con decretos, sino con verdad, justicia y memoria. Que, si hoy existen personas desplazadas y desaparecidas por mineras y por crimen organizado, es porque no hemos logrado detener el despojo que los llevó al cuartel esa mañana de hace 60 años.

Ojalá que lo logremos pronto, junto a otras luchas creativas, pacificas y hermanas, en nuestra tierra y en Palestina y con los pueblos que resisten porque confían en que otra forma de vida digna y justa, es posible.

Gracias por su vida, que es ejemplo vigente. Como decía Judith Reyes: Arturo, Pablo, Emilio, Óscar, Salomón, Antonio, Miguel y Rafael no han muerto y ustedes, nosotras, sabemos por qué.

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.