Por Nubia Villaseñor / ZonaDocs

Ilustraciones por @saraezzy (IG)

En México, las mujeres migrantes representaban el 46 por ciento de las personas en situación de movilidad en el año 2020, así lo registró el Instituto Nacional de las Mujeres; mientras que, 4 de cada 10 solicitudes de asilo presentadas ante Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), también corresponden a este sector de la población.

“La violencia de la que están escapando no termina en el cruce de una frontera, sino que las va persiguiendo a lo largo de su tránsito” afirma Miriam González, Coordinadora de Comunicación del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). Se refiere a las mujeres que deciden salir de sus países, huyendo del desplazamiento forzado, la violencia de género, los conflictos políticos, las persecuciones, la desigualdad, la falta de educación, la censura, el crimen organizado y los efectos adversos del cambio climático.

Desde hace más de 10 años los flujos migratorios han cambiado y las poblaciones que los atraviesan también. Los hombres ya no son la única figura que puede narrarse en las historias de migración, ahora las mujeres y sus familias, -quienes siempre se han encontrado en las rutas, pero quizá, ocultas, resguardándose de los peligros-, comienzan también a protagonizarlas.

Las historias de Laura López, Alba, Suyana y Laura Mahecha, mujeres en contexto de movilidad humana que llegaron a México, específicamente a Jalisco, dejan en evidencia la hostilidad de los caminos, el tránsito peligroso y las vulnerabilidades que experimentan por su condición de género. Sus historias están marcadas por la persistente violencia -en sus múltiples formas- que les hizo salir de sus países y con las que también se encontraron en la ruta migratoria.

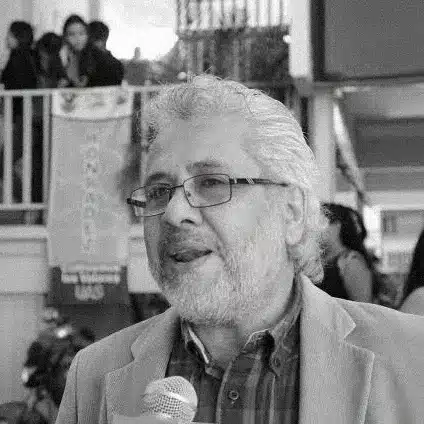

Wilmer J. Hernández, Co-Director Ejecutivo de FM4 Paso Libre, organización que en Jalisco ofrece atención humanitaria, jurídica y psicosocial a personas migrantes en tránsito y refugiadas dentro del estado, reconoce que, entre las violencias que más suelen enfrentar las mujeres en situación de movilidad humana la trata de personas e, incluso, las desapariciones forzadas.

Por su parte, Gauri Porras Co-Directora Ejecutiva de FM4 Paso Libre, explica que frente a las violencias sociales y estructurales, así como, derivado de las vulneraciones que experimentan en su camino (provocadas por el crimen organizado o el propio Estado) el anonimato parece ser la mejor estrategia, aunque éste les cueste también quiénes son: “ya no es necesario borrarles la identidad, porque están sin identidad” comparte.

Alba

Alba, de Venezuela, migró con sus dos hijos, de 14 y 28 años, su tránsito fue terrestre, y para ella no hay peor realidad que la que vivió en México. Dejó Venezuela por el conflicto político actual; pertenecía a un grupo de venezolanos que no están de acuerdo con el actual sistema de Gobierno.

Empezó a experimentar retenciones en sus beneficios laborales, señalamientos y acoso, a lo que ella respondió con una serie de denuncias.

Cerca de las elecciones venezolanas, Alba pensó: “aquí va a suceder un desastre y pues así fue, hay miles de personas que están desaparecidas, otros están detenidos en condiciones infrahumanas, en sótanos donde no tienen luz ni sol, no tienen derecho a que el abogado converse con ellos y lo pensé muy bien y dije: ¡yo me voy!”.

Tomó algunas de sus pertenencias junto con las de sus hijos y los tres salieron de su país esperando que en su destino las cosas estuvieran mejor.

Caminantas es una organización en Guadalajara que acompaña y orienta a las mujeres migrantes y refugiadas; Mariangel Vielma, integrante de la organización, explica que las personas que deciden salir de sus países en Latinoamérica, se suelen enfrentar a abusos policiales, contextos hostiles y de violencia. Así lo vivieron Alba y su familia. Al llegar a Colombia cuenta que vivieron su primera extorsión por parte del Estado y de los agentes migratorios: “gracias a Dios ahí tenía dinero”, recuerda.

“Estuvimos seis días caminando en el Darién, rezando y pensando que todo iba a ser mejor, pero hay algo que realmente nadie te cuenta, ni en Twitter, ni en Facebook, y es que la realidad en México es mucho peor que pasar mil veces por el Darién”, narra Alba, mujer venezolana que desde medio año migró a Jalisco acompañada de su hijo de 14 años.

En México, la familia vivió un secuestro: “nunca me negué a pagar dinero, sabía que tenía que hacer varias llamadas para conseguirlo” menciona Alba. Al respecto, Mariangel señala que “muchas personas nos han reportado que han hecho el viaje completo desde Colombia, cruzando el Darién, Panamá y llegan a México, y dicen que la parte más difícil es México”.

Alba narra que estuvo cinco días secuestrada, durante este tiempo sus captores la violentaron y la amenazaron para que cediera al pago de 12 mil dólares. Finalmente, cuando los consiguió, la dejaron ir junto a sus hijos, pero antes, la llevaron contra su voluntad a un lugar que identifica como “un prostíbulo” y un “motel” donde ejercieron violencia sexual en su contra.

ONU Mujeres en el año 2023, reconoce que 1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas ha sido víctima de violencia sexual.

Si bien, las mujeres migrantes sufren una serie de delitos durante sus procesos migratorios, pocas veces los denuncian. En México, la Secretaría de Gobernación registró 569 denuncias interpuestas por personas migrantes irregulares durante el año 2023. ¿Cómo denunciar sin papeles, cómo denunciar si debes seguir avanzando, cómo se denuncia cuando no conoces el sistema de justicia? se cuestiona Alba.

“Si fuera por mí denunciaría, pero quién resguarda la integridad de mi familia y de mis hijos, aun cuando yo ya tenga un permiso de permanencia o voto o una identidad aquí, ¿realmente van a ocurrir acciones o sencillamente va a haber una resolución en contra mía?”

Valeria Orozco, trabajadora social de Casa del Migrante Scalabrini A.C. en Guadalajara, explica que hay una suma de situaciones contextuales, estructurales e institucionales que dificultan a las mujeres en contexto de movilidad humana denunciar un delito del que fueron víctimas, entre ellas el temor a sufrir algún tipo de consecuencia por parte de sus agresores, ya sean autoridades o grupos criminales:

“Implica moverse a diferentes instancias geográficamente, en una ciudad que no conocen y no sabes cómo hacerlo, implica pasajes que no pueden pagar porque no tienen empleo y existe el miedo a las represalias, también las mujeres no se sienten seguras de poder hacer la denuncia porque les hace pensar que eso podría vulnerarlas aún más y esto lleva a la normalización de la violencia”.

**

Laura López

Laura López, mujer originaria de Bogotá, Colombia, trabajadora social y activista de los derechos humanos de mujeres en contexto de movilidad humana, co-fundadora de Caminantas, lleva 5 años en Guadalajara. Migró por la necesidad de continuar sus estudios, las violencias de su país de origen y las violencias de género que atravesó.

“Empecé a migrar en un contexto como de la adolescencia, en busca de oportunidades”, narra Laura. Como mujer joven, cuenta que en la búsqueda de su sobrevivencia, primero migró al interior de su propio país: “logré encontrar un lugar que me brindaba la oportunidad de quedarme, poder estudiar, de acceder a una educación de bajo costo y de calidad”.

Llegó a Manizales en Colombia, sin embargo, fue víctima de algunos delitos en razón de su género y en “esa búsqueda de la supervivencia”, tuvo la oportunidad de realizar un intercambio académico. Así que decidió migrar a México, un país cercano al suyo y con su mismo idioma.

Se asentó en Guadalajara y asegura que las características del espacio académico al que llegó, así como de las personas a las que decidió acercarse -entre ellas organizaciones de la sociedad civil- marcaron profundamente su trayectoria y experiencia migratoria hasta ahora:

“Digamos que de mis experiencias hice un superpoder y de mi profesión también, soy trabajadora social. Entonces, me vinculé con estas organizaciones de derechos humanos, encontré redes de apoyo, de capacitación, de acompañamiento académico” explica.

***

Laura Mahecha

Laura Mahecha Rojas también forma parte de la red de Caminantas, ella viene de Bogotá, Colombia y ha vivido dos procesos migratorios, destaca que ambos, aunque fueron complejos, han sido desde un lugar de “privilegio”, pues migró por voluntad propia:

“Estudié por una beca seis años en Cuba y luego regresé a Colombia y trabajé como 4 años y de ahí me vine a México y llevo 7 años aquí. Mi historia migratoria es eso, tuve el privilegio de migrar porque yo quise.”

Cuando llegó a Guadalajara fue complicado, dice, porque era la única estudiante extranjera en su espacialidad. Sin una o un connacional cercano, tuvo que enfrentarse sola a los procesos burocráticos y administrativos del sistema mexicano, así como a las costumbres y la cultura: “había muchas cosas que no las entendía, a pesar de que hablábamos el mismo idioma, a veces me expresaba de alguna forma que a ellos les parecía como que no era la adecuada, términos que aquí no usan, ahorita ya me adapté completamente, pero al principio sí fue duro”.

Además de adaptarse a la convivencia cotidiana con otras personas, temas como la renta de una vivienda, conseguir una cuenta bancaria o contar con una identificación mexicana significaron procesos difíciles y de aprendizaje en su proceso de asentamiento en un nuevo país: “Tuve mucho problema con poder rentar, porque no me querían rentar sin un aval, entonces tuve que dar mucho dinero y tuve que endeudarme para que pudiera conseguir un departamento” recuerda.

“Al principio fue complicado, estuve a punto de perder mi beca porque no me podían abrir una cuenta bancaria.”

Si bien, menciona que ahora se siente mucho “más empoderada” al vivir en este nuevo país, reconoce que prefiere que su nacionalidad pase desapercibida cuando llega a un lugar o conoce personas nuevas. Como mujer colombiana, esto es importante, para no tener que lidiar con comentarios o tratos que la hagan sentir incómoda y vulnerable:

“Yo trato de cuidarme en el sentido de pasar desapercibida, si se sabe que soy Colombiano, pues qué bueno, pero en un primer momento no me gusta que sepan que no soy mexicana por lo mismo, porque como Colombiana sufro de hipersexualización y los trámites se vuelven más lentos, entonces trato de cuidar mucho las palabras, el acento y pasar desapercibida.”, reflexiona Laura.

Integración y adaptación

“Al migrante europeo o al gringo se le mira diferente, es como una narrativa muy internalizada del mexicano”, explica Mariangel de Caminantas y sentencia “ver hacia arriba es fácil, pero voltear hacia abajo es complicado”.

Los procesos de integración y adaptación de las personas migrantes, especialmente de las mujeres en Guadalajara son particularmente complicados. El encarecimiento de las rentas vuelve complejo encontrar una vivienda; por otro lado, como describe en su experiencia Laura Mahecha, encontrar un aval, es decir, una persona mexicana con una vivienda propia que quiera asumir la responsabilidad moral y económica de la persona migrante en el país, -para acceder a un préstamo bancario o el arrendamiento de una casa-, son algunos de los principales obstáculos, confirma Gauri Porras de FM4 Paso Libre.

“En el tema de renta de una vivienda es complicado, si para los tapatíos es difícil el acceso porque está totalmente encarecida, para ellos más, pues les piden aval y como no lo tienen les aumentan mucho la renta, hemos sabido de familias que viven en un cuarto, la inserción es complicada por el costo de vida y por los sueldos tan bajos que hay”.

Para las mujeres que viajan con sus hijas, hijos o familiares a cargo, la dificultad de contar con redes de apoyo también condiciona y complejiza su proceso de integración, puntualmente para aquellas que tienen que asumir no solo los trabajos de cuidado, sino de manutención y sostén económico de la familia, explica Valeria Orozco.

“Vienen con infancias y cómo las integramos a un empleo, si las guarderías no aceptan a niños sin papeles o que las escuelas les ponen trabas a los niños para estudiar”.

En México, menciona Guari Porras, no hay programas públicos que ofrezcan a las mujeres que migran con sus infancias espacios seguros y dignos donde puedan ser cuidados mientras ellas laboran.

“La mayoría no conoce qué derechos tiene en el territorio mexicano, si no los conocen entonces cómo denuncian que se los negaron”, comenta Valeria.

A Alba, por ejemplo, que tiene una carrera profesional, así como diplomados y posgrados, no le ha sido más sencillo su proceso de integración al país, asegura que, pese a su formación, algunos de sus empleos no le han garantizado seguridad social o, siquiera, una justa remuneración.

En tanto, su hijo de 14 años no ha podido continuar con su educación, aunque migraron con sus documentos de identificación y probatorios de su grado de estudios, se han encontrado con una serie de requisitos que obstaculizan su regreso a la escuela, por ejemplo, apostillar algunos de estos para que tengan validez en este país.

Alba y su familia llevan cerca de medio año en Guadalajara y el proceso para regularizarse ha sido difícil, extenso y cansado.

“Estuve trabajando en un restaurante y vi la xenofobia, situación que nunca antes había vivido, estaba haciendo mi trabajo de la mejor manera posible, pero entonces me decía cosas como: no tomes eso, no puedes beber aquello, no puedes salir por allí. Me fui”.

Suyana

Suyana es originaria de Lima, Perú. Salió de su país hace 10 años para encontrar mejores oportunidades educativas, así como de vida y de trabajo. Viajó con todos sus recursos, renunció a su empleo y con sus cosas puestas en una maleta, decidió que comenzaría una nueva historia en México: “Vine aquí con mi maleta y con todas las ilusiones y las ganas de hacer eso”.

Llegar a un lugar donde la cultura es diferente aunque el idioma sea el mismo implica retos personales y profesionales; para Suyana la migración hizo que se concentrara en la disciplina de su trabajo y el esfuerzo continuo, volviéndose más observadora, dice “antes era mucho más comunicativa, desde que vivo aquí soy más observadora y callada, por lo mismo, se desarrolló esa otra parte de mí, de entender lo que pasa a mi alrededor.”

Laura López destaca que a veces se cree que la migración es algo que hace solamente el otro, y que no nos pertenece, cuando el proceso es muy natural y en realidad lo que busca es tener una mejor vida. Sin embargo, en esa búsqueda de “una mejora” se enfrentan a diversos “sacrificios”.

Quizá lo más presente, cotidiano y doloroso es estar lejos de casa y de la familia, como lo vivió Suyana “cuando entré a trabajar a la Universidad, entregué mis documentos oficiales para regularizarme y en eso, mi mamá en Perú se enfermó un domingo y murió un martes, no pude despedirme”.

“Si el corazón está triste, todo se hace más difícil”, comenta Laura López.

Una despedida de un lugar, de personas, de creencias y culturas que alguna vez fueron cotidianas para llegar a un nuevo sitio donde se deja una parte atrás, suele ser una experiencia que viven las personas que dejan su hogar. A este fenómeno se le llama luto migratorio o duelo de pérdida.

La migración nos atraviesa a todos, a los que se van y a los que se quedan, porque al final todos somos humanos y todos queremos tener una vida mejor sin importar de donde venimos.

“Yo aprendí que nuestra casa somos nosotros mismos y que dentro de nosotros estamos decorados como uno decora una casa: con cuadros, con flores y sillones, solamente que nuestra casa está decorada con historias, recuerdos, música y comida, y sobre todo somos una casa con puertas abiertas para que otros puedan venir, sentarse en tu mesa, comer y abrirnos de corazón a corazón. Eso he aprendido, que nuestra casa somos nosotros mismo y cuando nos vemos así no importa de dónde venimos, sino realmente lo que somos.”, reflexiona Laura López.

Las historias de Laura López, Alba, Suyana y Laura Mahecha son una representación clara de la multiplicidad de situaciones, realidad y violencias que enfrentan las mujeres en situación de movilidad humana en su tránsito y en la búsqueda de un mejor hogar. Estas mujeres no sólo huyen de una violencia estructural y sistemática en sus países de origen, también se encuentran con amenazas y abusos a lo largo del trayecto y una vez llegando a su destino, las complejidades y desigualdades continúan.

La migración no es la solución definitiva, la migración se convierte en un proceso lleno de riesgos, desafíos y dualidades, que ponen en peligro su integridad física, emocional, pero que a la vez, como lo demuestran Laura López, Alba, Suyana y Laura Mahecha son una muestra de fortaleza y admiración.

“Por ser migrante, aprendí que una cama no es para dos, sino para tres, cuatro y hasta cinco y paré de contar, por ser migrante perdí el ego, ese que construyes con tantos años de estudio y profesionalismos que solo sirve de alfombra mutilada, por ser migrante haces diferencia de la libertad y las diferencias entre libertades suprimidas en la ignorancia que no son más que opresiones subjetivas”, concluye Alba.

***

Este trabajo es el resultado del proceso formativo de ZonaDocs: Escuela de Periodismo, 2da. Generación, proyecto auspiciado por la Fundación Internacional de Seattle, a través del Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México (Fondos CAMY).

Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.