Por Freny Katharina Escobar, Itzel Alejandra Gutiérrez, Sebastián Torres Rochín, Margarita Córdoba Zepeda y Santiago Palazuelos Covarrubias

En una sala de juntas, mientras el resto del equipo toma notas rápidas en sus laptops, alguien necesita dibujar líneas y figuras en la esquina de su libreta para poder mantener la concentración. En un cubículo iluminado con luces blancas, una trabajadora coloca discretamente audífonos con cancelación de ruido porque el zumbido del aire acondicionado le resulta insoportable, aunque sus colegas apenas lo noten. En una entrevista de trabajo, un joven repasa en silencio todas las frases que preparó previamente, temiendo que cualquier pausa larga lo haga parecer “despistado” o “incapaz”, sin importar que cumpla con cada uno de los requisitos del puesto.

Son escenas que ocurren a diario en los espacios laborales, aunque pocas veces se nombran. Para muchas personas, son simples rarezas; para las personas neurodiversas, son estrategias de supervivencia en entornos diseñados para un solo tipo de mente. En oficinas, fábricas y comercios, la diferencia se vuelve invisible porque se exige adaptarse a la norma, aun cuando esa norma no contemple la diversidad de formas de pensar, sentir y trabajar.

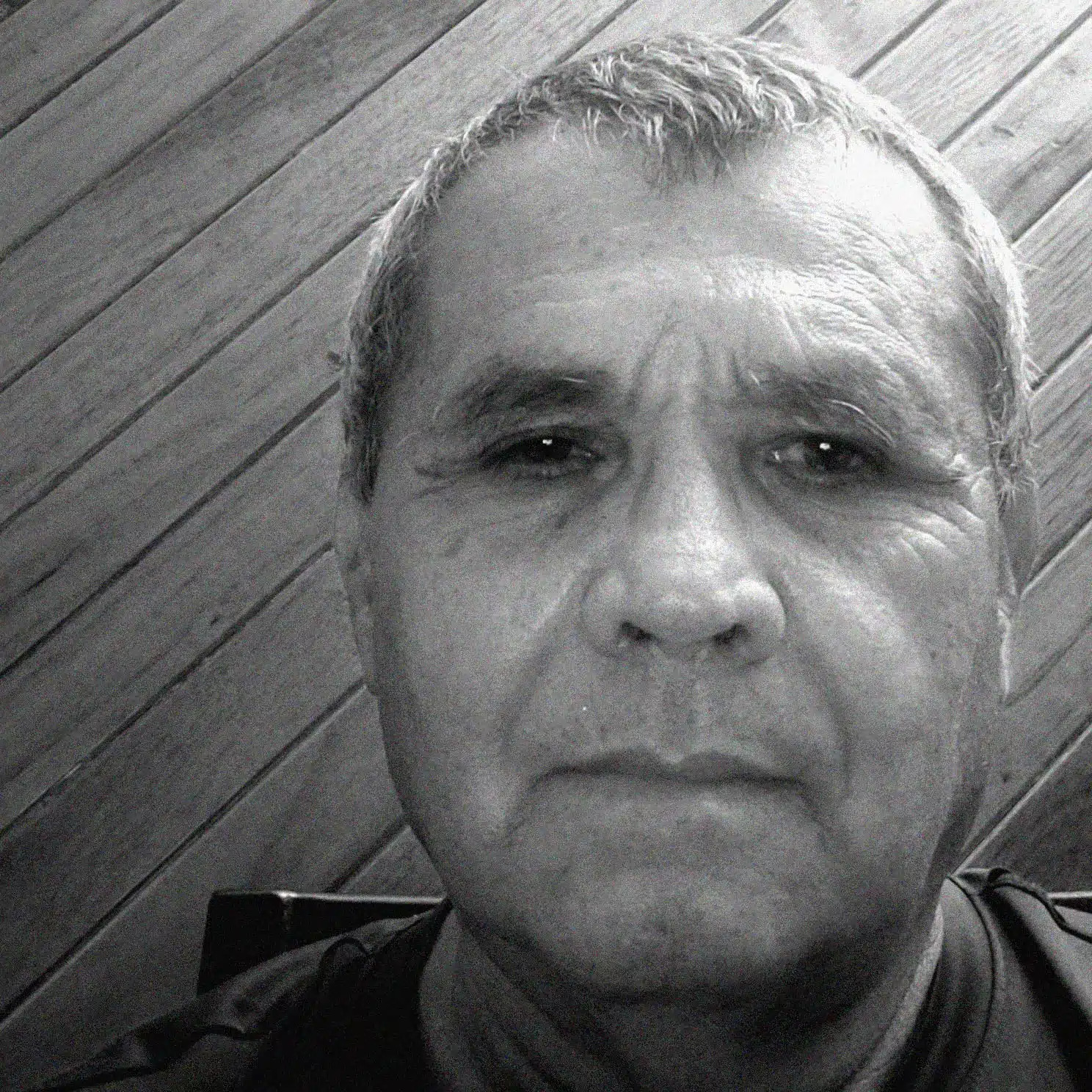

“Cuando vas a aplicar a un trabajo, existe esta serie de comportamientos y formas de relacionarse que la empresa espera de tí. Un currículum invisible de cosas con las que tienes que encajar. Pero nadie te lo dice porque se da por sentado que ya encajas con todas estas expectativas, y es que dicho currículum fue diseñado por y para personas neurotípicas.”, confiesa Armando Murillo, joven estudiante.

Esa invisibilidad se traduce en desgaste. En la obligación de enmascarar la “forma de ser” para encajar en un molde productivo que premia la uniformidad, el masking, como se le conoce, se convierte entonces en una carga diaria: fingir comodidad con las dinámicas de equipo, forzar contacto visual en exceso, ocultar movimientos repetitivos que ayudan a concentrarse, reprimir la necesidad de pausas sensoriales.

El masking, también conocido como enmascaramiento o camuflaje, consiste en reprimir o disfrazar conductas naturales para encajar en los entornos de convivencia. Puede ser útil para evitar rechazo social, pero a un costo emocional muy alto.

Quienes crecen sin comprender por qué no encajan en la escuela suelen internalizar etiquetas de “flojo”, “problemático” o “raro”. Al llegar a la adultez, esas mismas personas se enfrentan a un mundo laboral que espera homogeneidad y eficiencia, sin considerar que la diversidad cognitiva también es parte de la fuerza de trabajo.

En el contexto laboral mexicano, neurodivergencia es un concepto cada vez más discutido, pero aún rodeado de desconocimiento y estigmas.

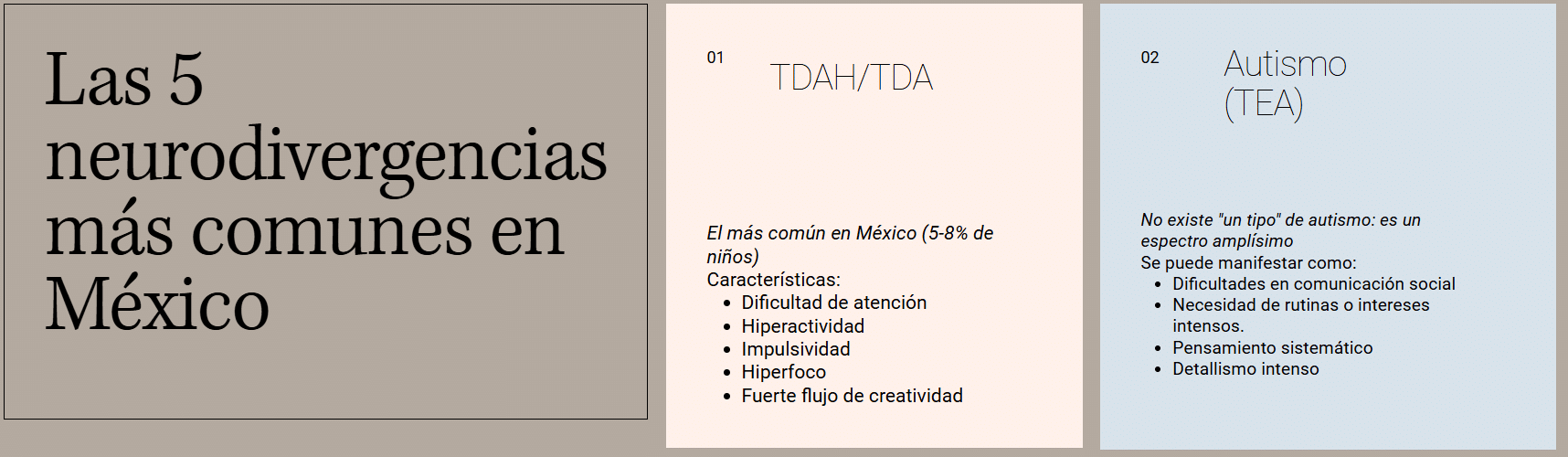

La neurodivergencia agrupa variaciones naturales del funcionamiento cerebral como autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dislexia, discalculia, entre otras, y se opone a una mirada puramente patológica. Lejos de interpretarse como un defecto, este término busca reconocer que existen distintas maneras de percibir, sentir y aprender, y que todas son parte de la diversidad humana. Desde esta perspectiva, la neurodivergencia no debe entenderse como un problema a corregir, sino como un aspecto legítimo de la identidad de las personas.

En México, sin embargo, la experiencia suele estar marcada por diagnósticos tardíos y entornos poco adaptativos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre el 5 % y 8 % de las infancias en edad escolar presentan TDAH, pero el diagnóstico puede demorar entre tres y cinco años, porque muchas veces se confunde con “mala crianza” o simple hiperactividad.

En el caso del espectro autista, los primeros signos pueden observarse desde los primeros meses de vida, pero los diagnósticos suelen llegar hasta los cuatro o cinco años de edad, e incluso más tarde cuando se trata de casos menos visibles. La propia Secretaría de Salud ha reconocido que en México la detección puede retrasarse hasta cinco años desde la primera sospecha, lo que impide brindar apoyos educativos y terapéuticos oportunos.

“En mi familia somos muchas personas con neurodivergencia,” explica Armando. Creciendo en un entorno familiar que ya tenía un historial de convivencia con las neurodivergencias –el TDAH sobre todo, menciona Armando, quien fue diagnosticado desde una muy temprana edad; sin embargo, recuerda no haber comenzado a entenderse a sí mismo y descubrir que tenía TDAH hasta los quince años.

“Hoy en día entiendo la importancia de, en suma de la inclusión que debe existir en espacios escolares y de trabajo, visibilizar a las personas neurodiversas en los medios. A mis veinte años, puedo identificar personajes ficticios y de caricaturas que siempre consumí. Personajes neurodiversos con los que me sentía identificado, pero nunca entendí por qué. Hasta ahora,” expresa Armando.

A ello se suma la idea de “ser funcional”, una etiqueta extendida que clasifica a las personas neurodivergentes como de “alto” o “bajo” rendimiento, de acuerdo a “qué tanto se adaptan al sistema”. Armando, reconoce que “la idea de deber ser neurotípicamente funcional está completamente arraigada a seguir imponiendo modelos de comportamiento”.

Aunque también cuestiona a quienes “glamurizan” la neurodiversidad. En ambos casos, aunque muy opuestos, “siguen siendo reduccionistas desde sus polos.”

Hablar de neurodivergencia, entonces, no se limita a definiciones técnicas. Implica comprender que detrás de cada diagnóstico hay una infancia marcada por juicios, una juventud atravesada por etiquetas y una adultez que experimenta estructuras laborales que pocas veces están dispuestas a adaptarse. Las diferencias neurológicas no son un problema en sí mismas; lo problemático es que las instituciones, las escuelas y los trabajos están diseñados con la expectativa de que todas las personas “funcionen de la misma manera”.

“Dentro de todo equipo de trabajo o escolar –en toda comunidad, vaya – es muy importante que haya un entendimiento de las personas e identidades que lo componen. Eso, emparejado con información sobre neurodivergencias (si vamos a hablar específicamente de mi TDAH), puede facilitar la inclusión dentro de un equipo de trabajo,” expresa Armando.

Salud mental y neurodivergencia: tensiones, riesgos y sistemas en crisis

Hablar de neurodivergencia en México significa también hablar de salud mental. Aunque no son sinónimos, la falta de diagnósticos oportunos, la discriminación y los entornos hostiles generan un terreno fértil para que la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio aparezcan en la vida de personas neurodivergentes. En este cruce se observa con claridad que la vulnerabilidad no proviene de la neurodivergencia en sí, sino de un sistema que no sabe cómo acompañarla.

Andreu Palazuelos, quien vive con un diagnóstico de TDAH, señala algunas barreras que ha enfrentado en su vida laboral y personal. Entre ellas, la dificultad para delegar o confiar tareas a otras personas –prefiriendo llevarlas a cabo él mismo, – lo ha llevado a saturarse de responsabilidades, lidiar con fechas límite, y recibir críticas por olvidar pendientes o detalles de otras personas. Él señala que, en México, existe un fuerte rezago social y cultural respecto a temas de neurodivergencia, comenzando por la falta de información y de organizaciones que apoyen a estas comunidades.

Desde la infancia, el impacto es evidente. En 2018, la Secretaría de Salud estimaba que, alrededor del 25% de la población mexicana de entre 18 y 65 años presentaba alguna condición de salud mental, y tan solo el 3% buscaba atención médica. Mientras que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, se calcula que entre el 10% y 20% de la población adolescente experimenta alguna condición de salud mental, pero no tienen un diagnóstico y tampoco un tratamiento adecuado.

El desenlace más grave de estas omisiones es el suicidio. Según la Secretaría de Salud, México se convirtió en el primer país en América en contar con un Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Sin embargo, en 2023, se registraron 8 mil 837 suicidios, igual al 1.1 % del total de muertes contabilizadas. A nivel nacional la tasa de suicidio por cada 100 mil personas fue de 6.8, en el caso de las mujeres 2.5 y en hombres de 11.4 en hombres.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) denunció que “pese a los esfuerzos de las autoridades para coordinarse con el fin de preservar la vida y garantizar el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud de niñas, niños y adolescentes”, 727 personas de 10 a 17 años (343 mujeres y 384 hombres) perdieron la vida por suicidio en el país durante 2024.

Estos números muestran la urgencia de actuar a tiempo, especialmente en poblaciones neurodivergentes.

Según datos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), México cuenta con 341 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, así como 155 hospitales generales con servicios en esta área. No obstante, en todo el sector público trabajan apenas mil 504 especialistas en psiquiatría y alrededor de 8 mil 668 especialistas en psicología. Ante esta escasez, la Conasama emprendió en 2023 la capacitación de más de 150 mil profesionales de salud con protocolos basados en las guías de la Organización Mundial de la Salud.

Andreu Palazuelos señala que “estamos en pañales. Está muy rezagada la sociedad en este tema. Ni se diga gobierno (…) Yo, de repente, he buscado organizaciones sobre el TDAH, en Facebook, en Instagram, en Google, etc. Y hay muy pocos grupos. La mayoría son páginas de memes, en realidad; y cuando sí es en serio, lo comparo con países como España y seguimos estando en un punto muy lejano.”

Como menciona Andreu, lo que podrían ser avances, en algunos otros casos se traducen en retos enormes para las personas.

La patologización de la neurodivergencia -como si fuera una enfermedad- borra identidades y desvaloriza la diversidad cognitiva. Al mismo tiempo, negar que existen comorbilidades impide atender la ansiedad, la depresión o el agotamiento que acompañan muchas trayectorias vitales. Esto no significa negar que ambas pueden coexistir, sino que invita a abrir espacio para una atención diferenciada y sensible.

Panorama estadístico en México: educación y empleo de personas neurodivergentes

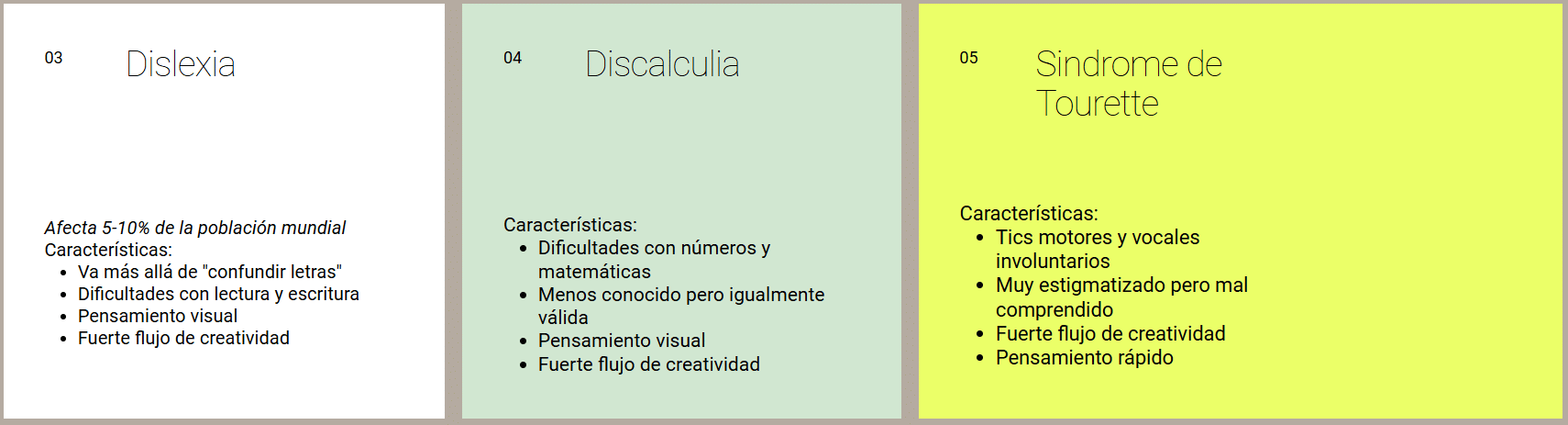

En nuestro país, la neurodivergencia todavía vive en las sombras. Las cifras oficiales específicas que contabilizan a la población con TDAH, autismo, dislexia u otras condiciones suelen patologizarse. Esto genera un problema de invisibilidad: las políticas públicas se diseñan para un sector más amplio, pero los matices de la diversidad cognitiva se diluyen.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 del INEGI, el 33.8 % de la población con discapacidad de 12 años o más reportó haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Lo más alarmante es que casi la mitad señaló que la causa fue precisamente su discapacidad. La misma encuesta mostró que el 44.9 % considera que conseguir empleo es “muy difícil”, lo que evidencia la brecha estructural y capacitista en el acceso al trabajo para esta población.

El problema se acentúa cuando se revisa la participación laboral. Según los Censos Económicos 2024 del INEGI, de los 8.8 millones de personas con discapacidad en edad productiva, sólo el 40.6% participa en actividades económicas, frente a un 68% de la población sin discapacidad. El dato es todavía más crítico en el sector empresarial: apenas el 1.5 % de las empresas en México reportó contratar a personas con discapacidad.

En el caso de las micro y pequeñas empresas que representan el 99 % del tejido económico nacional, la cifra desciende a un 3 % o menos. En otras palabras, nueve de cada diez negocios mexicanos no incluyen a personas neurodivergentes ni con discapacidad en su plantilla.

La exclusión no solo está en el acceso, también en la remuneración. Un análisis de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) mostró que, aun después de ajustar por educación, experiencia y condiciones laborales, las personas con discapacidad ganan en promedio un 6.6 % menos por hora que el resto de la población en empleo formal.

En educación, la situación es similar. El INEGI ha señalado que las personas con discapacidad presentan mayores tasas de abandono escolar en todos los niveles. Si se considera que gran parte de la población neurodivergente entra en esta categoría, se entiende por qué el acceso a la educación superior y al empleo formal presenta tantos obstáculos. La falta de apoyos específicos, sistemas de evaluación rígidos y poca capacitación docente contribuyen a este rezago.

Luis Martell, psicólogo especialista en educación inclusiva, explica que el problema se gesta desde el sistema educativo.

“La comprensión del concepto de neurodiversidad está muy alejada de estar interiorizada por el sistema educativo, y si el concepto no está claro, tampoco lo estarán la didáctica, la pedagogía ni las formas de evaluación”, afirma. Para Martell, mientras se siga evaluando a estudiantes con parámetros neurotípicos, se seguirán reproduciendo exclusiones que más tarde se reflejan en el ámbito laboral.

El especialista advierte también sobre el “embudo” que enfrentan las juventudes neurodivergentes: “muchos reciben apoyos en la infancia, pero conforme crecen, los recursos se reducen. En la universidad o en el empleo, la mayoría carece de acompañamiento”. Y añade que no basta con formar habilidades aisladas, sino competencias bidireccionales: “hay que formar competencias que permitan a las personas adaptarse a diferentes contextos, y que esos contextos se formen para recibirlas”.

La falta de políticas diferenciadas, las brechas salariales y la discriminación estructural muestran que la diversidad cognitiva todavía se percibe como un déficit. Como advierte el Dr. Martell, es necesario transformar la educación y la cultura laboral para que la neurodiversidad se entienda como una forma legítima de talento humano, no como un obstáculo.

Necesidades y marco legal para una inclusión real

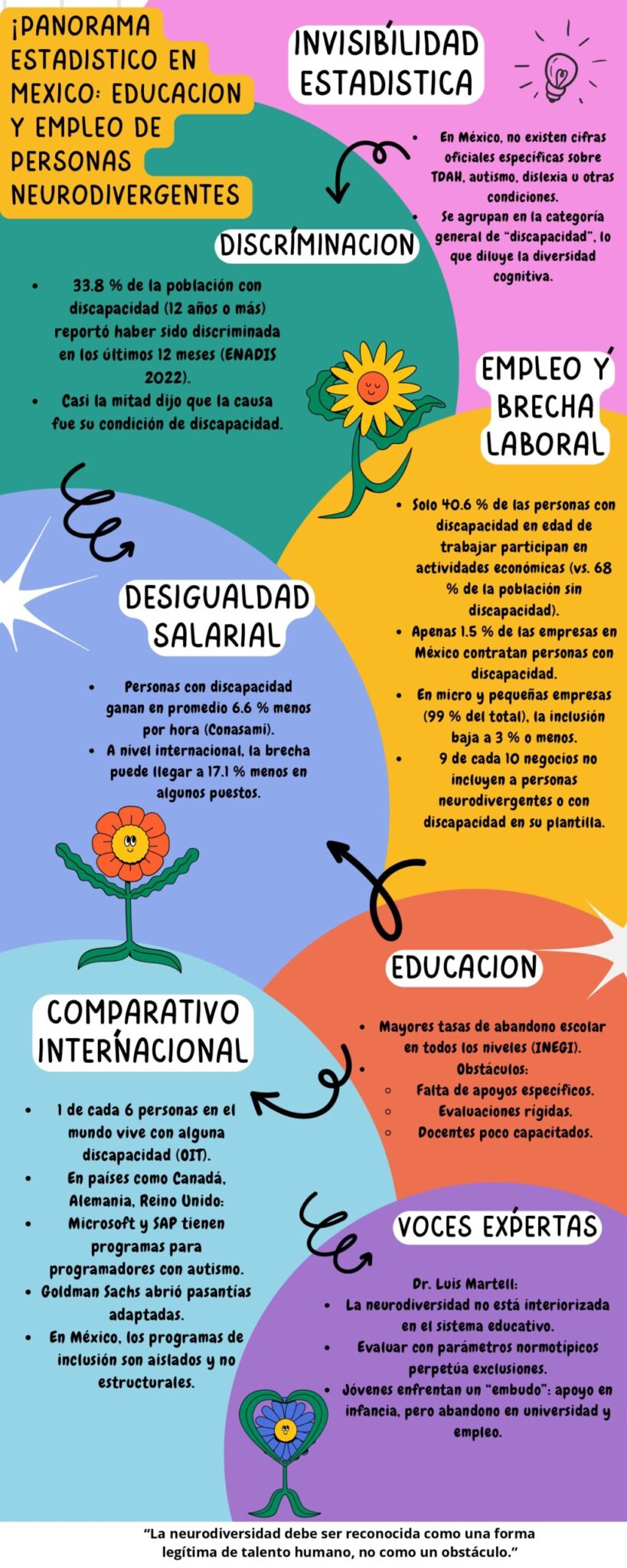

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la identificación oportuna del autismo o el TDAH permite diseñar estrategias de intervención que mejoran la calidad de vida y reducen la aparición de comorbilidades, como: la ansiedad o la depresión. En México, el rezago en acceso a especialistas implica que las personas lleguen a la adultez sin un diagnóstico, lo que dificulta su inclusión laboral y social.

En el ámbito educativo, la necesidad central es contar con apoyos y ajustes pedagógicos. Esto incluye métodos de enseñanza flexibles, sistemas de evaluación que no dependan de la homogeneidad y capacitación docente en diversidad cognitiva. Luis Martell, advierte al respecto que “la comprensión del concepto de neurodiversidad está muy alejada de estar interiorizada por el sistema educativo, y si el concepto no está claro, tampoco lo estarán la didáctica, la pedagogía ni las formas de evaluación”. Para el especialista el problema se origina desde la escuela y se replica más tarde en el mundo laboral.

Las personas neurodivergentes requieren ambientes adaptados sensorialmente, flexibilidad en los horarios y protocolos contra la discriminación. La Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS obliga a las empresas a identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo, incluyendo condiciones de violencia laboral, cargas excesivas o ambientes hostiles. Aunque su enfoque no está diseñado específicamente para la neurodiversidad, la NOM-035 puede ser una herramienta valiosa si se aplica con perspectiva inclusiva.

El Artículo 1 de la Constitución Mexicana prohíbe toda forma de discriminación, incluyendo aquella motivada por condiciones de salud o discapacidad. El Artículo 123 establece el derecho al trabajo digno. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce la obligación del Estado para asegurar accesibilidad, ajustes razonables y no discriminación en educación y empleo. La Ley Federal del Trabajo prohíbe los despidos y la exclusión por motivos de discapacidad. Además, México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que obliga a garantizar “ajustes razonables” en todos los ámbitos.

No obstante, Martell refiere que el cambio debe ser estructural:

“No basta con acumular habilidades, hay que formar competencias que permitan a las personas vincularse a diferentes contextos, y que esos contextos también se vuelvan competentes para recibirlas”.

En otras palabras, la inclusión real no solo implica que la persona neurodivergente se adapte al entorno, sino que el entorno mismo se transforme para reconocer su participación y potencial.

Responsabilidad empresarial

Aunque la normativa obliga a las autoridades y empresas empleadoras a garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, en la práctica las acciones suelen ser insuficientes, aisladas o centradas solo en la categoría más amplia de “discapacidad”, dejando invisibilizada la neurodivergencia.

Andreu Palazuelos, en su testimonio, reconoce que los espacios laborales deberían tener una mayor apertura a recibir y adoptar perspectivas diversas. Esto, a través de cultivar una escucha activa –como organización– y promover que las personas que emplean tengan la seguridad para compartir sus ideas y ser escuchados. Desde su vivencia como una persona con TDAH, ha tenido que configurar su forma de trabajar. Cuenta que en sus experiencias laborales, cuando ha decidido compartir alguna iniciativa personal o proyecto, éstas han sido rechazadas y luego, retomadas por otras personas. Demostrando que, sin la correcta apertura, mucho potencial e ideas son descartados en el mundo laboral cada día.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), reconoce que entre 2012 y 2020 se iniciaron y calificaron mil 619 expedientes como presuntos actos de discriminación hacia personas con discapacidad. Estos se dieron principalmente en el ámbito educativo y laboral. Los principales derechos vulnerados fueron el trato digno, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, la educación y el trabajo.

Si bien, no hay una relación o registro de los casos de discriminación vinculados específicamente a la neurodivergencia, organizaciones como Integra, Centro Mexicano para la Neurodiversidad y el Autismo, señalan que, bajo estas circunstancias, la falta de comprensión de las necesidades particulares de las personas neurodiversas y la ausencia de políticas de sensibilización dentro de las empresas, condicionan la prevalencia de estos escenarios.

El papel de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) también es clave, pero limitado. La STPS cuenta con programas de reconocimiento para fomentar la inclusión de personas con discapacidad, como el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”. Sin embargo, no existen protocolos ni programas específicos para las personas con alguna neurodiversidad, sino que ésta se diluye en la categoría general de discapacidad. Lo que deja fuera necesidades particulares como ambientes sensorialmente adaptados, flexibilidad de horarios o procesos de selección menos homogeneizantes.

El especialista Luis Martell, explica que esta brecha entre la ley y la práctica refleja una falta de comprensión profunda del concepto de neurodiversidad. En sus palabras, “no basta con acumular habilidades, hay que formar competencias que permitan a las personas vincularse a diferentes contextos, y que esos contextos se vuelvan competentes para recibirlas”. Esto aplica también a las empresas: no basta con cumplir en papel, se necesita transformar los ambientes laborales para que sean genuinamente inclusivos.

Mientras las quejas se acumulan en Conapred y los programas de la STPS permanecen genéricos, la responsabilidad empresarial sigue siendo más una excepción que una norma. México necesita pasar de la simulación a la acción, con políticas específicas, sanciones efectivas y una verdadera transformación cultural dentro de las empresas.

Las personas que piensan, sienten y aprenden de manera distinta aún se topan con miradas de extrañeza, con espacios laborales que no saben cómo recibirlas y con escuelas que las obligan a encajar en moldes estrechos. Diferencias que los entornos no saben acompañar.

La inclusión real no es un gesto de buena voluntad: es la condición mínima de una sociedad justa.

“Creo que el núcleo de todas estas experiencias está en que te dicen que hay sólo una forma de trabajar, de hacer las cosas, de comportarse, o de ser. Y eventualmente descubres que así también se puede.”, concluye Armando Murillo.

***

Este reportaje fue realizado en el marco del Bloque de Producción periodística convergente del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, del cual ZonaDocs fungió como Socio Formador.

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.