Por Sibely Cañedo

No sólo con las balas mata la guerra en la sierra de Sinaloa.

Desde que se intensificó el conflicto entre grupos del crimen organizado en septiembre de 2024, al menos cuatro personas de comunidades de los altos del municipio de Concordia han muerto en el traslado a recibir atención médica. Dos eran bebés de entre uno y dos años, uno padecía una afección en los bronquios y el otro una insuficiencia renal.

Un adulto mayor, que tenía complicaciones derivadas de la hipertensión, tampoco alcanzó a llegar a una clínica en Mazatlán y perdió la vida en el trayecto. Lo mismo que una mujer en labor de parto.

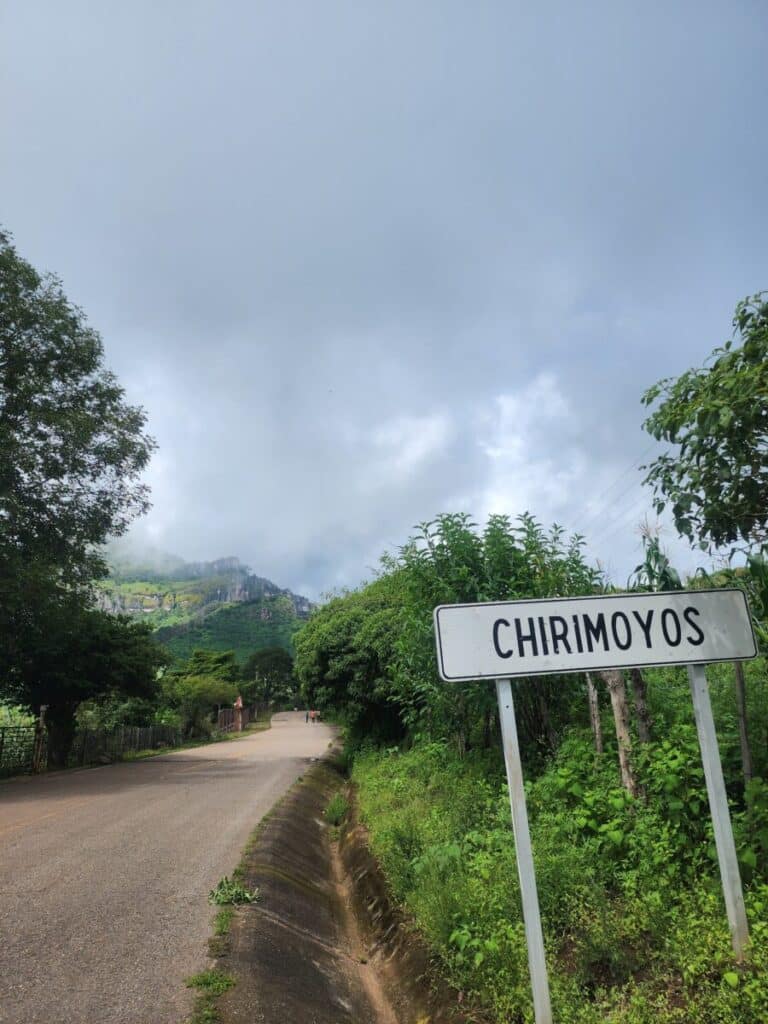

Si bien, la falta de atención médica es un problema histórico en la sierra, desde que se recrudeció el conflicto armado entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, este servicio vital ha sido nulo en muchas comunidades, entre ellas Chirimoyos, La Petaca y El Cuatantal, localizadas a casi una hora y media en auto del puerto de Mazatlán.

Desde que se detonó este conflicto, la clínica del IMSS-Bienestar de Chirimoyos permanece cerrada, ante la falta de autorización del sector salud para que el personal médico acuda a estas instalaciones, debido a la inseguridad.

Así lo relató Roque Vargas Aragón, un gestor incansable para las comunidades de Chirimoyos y La Petaca, que han sufrido múltiples eventos de violencia y dos veces desplazamiento forzado masivo: una en 2017 y, más recientemente, en 2024 con la llegada de la “narcoguerra” en Sinaloa a los municipios serranos.

“Porque al llevar un enfermo de aquí a Mazatlán, se nos fueron… fallecieron al menos cuatro personas, dos niños, una señora y un adulto mayor, y eso nos dolió; los niños tenían entre uno y dos años de edad; también un adulto mayor con problemas de hipertensión, mientras que nuestra compañera se nos fue en una labor de parto…”, recordó con tristeza Don Roque.

Explicó que en esta parte de la sierra, el hospital más cercano se ubica en el municipio de Mazatlán, a una distancia de casi 100 kilómetros. Lo que en tiempos regulares es ya de por sí un obstáculo, se complica aun más en un contexto de disputa territorial, cuando en los caminos y carreteras hay presencia de grupos armados ilegales.

La respuesta de la comunidad al vacío institucional

La tragedia de ver personas morir por no llegar al hospital y la falta de respuesta de las autoridades despertaron la reacción de la sociedad civil. Colectivas feministas de Mazatlán, que ya habían realizado labor comunitaria en Chirimoyos, alzaron la voz.

La activista Rita Tirado, vocera de la colectiva Periferia Subversiva, explicó que la idea surgió de la necesidad de las comunidades en situación de retorno, que llevan más de un año sin servicios de salud.

“Son personas que no solamente han pasado por el proceso de desplazamiento forzado interno, que de por sí ya es muy complejo y tiene muchos impactos, a la salud, al cuerpo, a la mente, a las emociones, sino que ahora en condición de retorno, se enfrentan a numerosos retos para readaptarse a su comunidad”, relató Rita, quien es socióloga de profesión y ha coordinado el trabajo de brigadistas.

Se han enfrentado al duelo por la muerte de sus seres queridos y sus familias desarticuladas, han sufrido el despojo de sus casas y han tenido que enviar a sus hijos a la ciudad para que no sean reclutados por grupos armados. Y aunque la mayoría ha retornado han encontrado sus pueblos arrasados por el miedo y por el control de grupos armados.

Con el propósito de ayudar desde la sociedad civil, el primer paso fue convocar a la comunidad médica en Mazatlán y a las colectivas, para proporcionar una atención a la salud con enfoque integral en esta región.

Así, los colectivos y personas voluntarias se aventuraron con la primera brigada a finales del mes de agosto en Chirimoyos, que sirvió para conocer la situación de salud de las comunidades. En esa ocasión fueron atendidas 60 personas en el área médica y psicológica, y más de 30 infancias participaron en actividades culturales, en su mayoría personas retornadas.

Ya para la segunda jornada, realizada el 17 y 28 de septiembre pasado, se brindó atención médica a 55 personas y se dio acompañamiento psicológico a 22: dos hombres, dos adolescentes, las demás mujeres.

También fueron atendidos más de 40 niñas, niños y adolescentes, quienes participaron en los talleres de danza, pintura, senderismo, cuentacuentos y cinematografía, a cargo de las brigadistas procedentes de Mazatlán, Culiacán y Ciudad de México.

Además de consulta general, se incluyeron exámenes médicos y se entregó medicamento de forma gratuita, gracias a una colecta difundida en las redes sociales. Se sumó la asociación Menstruarte de Culiacán, que hizo presencia con la donación de artículos para la higiene femenina.

Rita ve este esfuerzo como la respuesta solidaria a una crisis humanitaria de varias dimensiones: la salud es sólo una de ellas. Este fin de semana, regresó la brigada a la misma zona.

Aumentan complicaciones ante la falta de médicos

En la consulta de las brigadas, las enfermedades más comunes han sido las crónico degenerativas, descontrol de diabetes, de hipertensión, así como afecciones respiratorias, las cuales corren el riesgo de complicarse ante la falta de un seguimiento por la ausencia de médicos.

Este fue parte del balance de Mariela Reyes Ayala, médica rural y un pilar importante del equipo voluntario de estas jornadas, en las que se han puesto al descubierto las necesidades de localidades serranas.

“Es más difícil controlar un padecimiento que no tiene un seguimiento constante, es más probable que desarrollen alguna complicación, por ejemplo, en la diabetes que es la neuropatía diabética, la retinopatía, en fin… todo lo que deriva de la diabetes; lo mismo para la hipertensión o la insuficiencia renal”, detalló.

Otra de las preocupaciones es la atención ginecológica, por lo que en esta jornada se incluyeron consultas, aplicación del examen del papanicolau y pláticas sobre métodos anticonceptivos.

En este aspecto, la joven madre Teresa Eduarda González, quien vive en La Petaca, se mostró agradecida con la brigada. Tenía años sin recibir esta clase de atención y aprovechó para realizarse los exámenes preventivos.

“Nos parece importante porque están ayudando al pueblo. Viendo la situación en la que estamos ahorita, que no hay doctor, no hay nada; haz de cuenta que estamos abandonados por decir: el gobierno no voltea a ver lo que la gente necesita”, expresó.

Por mencionar una de las problemáticas, advirtió que hay apagones con frecuencia. A ella, que padece diabetes, le ha afectado porque se le echa a perder la insulina y no es fácil trasladarse a comprar medicamento.

La doctora Mariela resalta que hay más urgencias, una de ellas es la salud bucal, ante la falta de dentistas. Y aunque es complicado, buscan la forma de acercar este servicio a las comunidades.

Como un tema urgente, habló de las afectaciones a la salud mental provocadas por las múltiples violencias y el despojo, las cuales pasan desapercibidas y forman parte de los silencios de la región serrana. Por esta razón, la brigada abarcó la atención psicológica y psicosocial.

Salud mental: las heridas invisibles

El duelo es una sensación que han vivido las personas desplazadas, incluso en el retorno por la serie de pérdidas acumuladas, lo que se suma al trauma por las violencias sufridas.

Clínicamente, la psicóloga Edith Robles Arredondo lo diagnostica como estrés postraumático complejo (EPC), que a diferencia de la forma simple, se caracteriza por derivar de múltiples hechos, repetidos con frecuencia por tiempo indeterminado.

“Estas personas han vivido en reiteradas ocasiones estos sucesos traumáticos del desplazamiento forzado, no como parte de un proyecto de vida planeado y deseado, sino como una situación de supervivencia”, precisó la experta, quien brindó acompañamiento a las víctimas durante esta brigada de salud.

Indicó que las personas han manifestado sentir insomnio, pérdida o aumento de apetito, desesperanza hacia la vida, ideación de muerte (diferente de la ideación suicida), pérdida del control de la propia vida.

Todas han experimentado depresión, ansiedad y duelo. El duelo, por ejemplo, de las mujeres que tienen que enviar a sus hijos adolescentes a la ciudad para evitar que sean reclutados por los grupos armados.

Este malestar se ha reflejado en la parte física mediante alergias en la piel, resequedad, caída de cabello, contracturas musculares, gastritis, neuralgias, migrañas, en respuesta al entorno violento, que se ha vuelto cotidiano.

Fueron registrados tres casos de personas torturadas mientras estuvieron privadas de su libertad, en el marco de esta guerra.

“Hay personas que han sido privadas de su libertad, afortunadamente han regresado pero han sufrido torturas, varios hombres pero también una mujer, que han retornado y han mostrado gran resiliencia”, reveló Edith Robles.

Para finalizar, exhortó a las personas en esta situación a acercarse a recibir atención psicológica y pedir ayuda profesional, de igual forma, invitó a sus colegas a sumarse a este tipo de esfuerzos ciudadanos, para solventar las urgentes necesidades en atención psicosocial.

“He sido dos veces desplazada”

Las comunidades de esta zona del municipio de Concordia, colindante con el estado de Durango por la Sierra Madre Occidental, no han sido desplazadas una sino varias veces, y al menos dos de manera masiva los últimos ocho años.

En 2017, en esta región se desplazaron más de 500 familias de 33 localidades de la sierra, para ponerse a salvo ante enfrentamientos y emboscadas de los bandos en conflicto.

La mayoría optó por huir hacia el puerto de Mazatlán, donde buena parte de las personas en situación de desplazamiento tenían vínculos familiares; no obstante, la falta de empleo, la discriminación y la ausencia de apoyo institucional los hizo retornar entre 2020 y 2021, durante la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19.

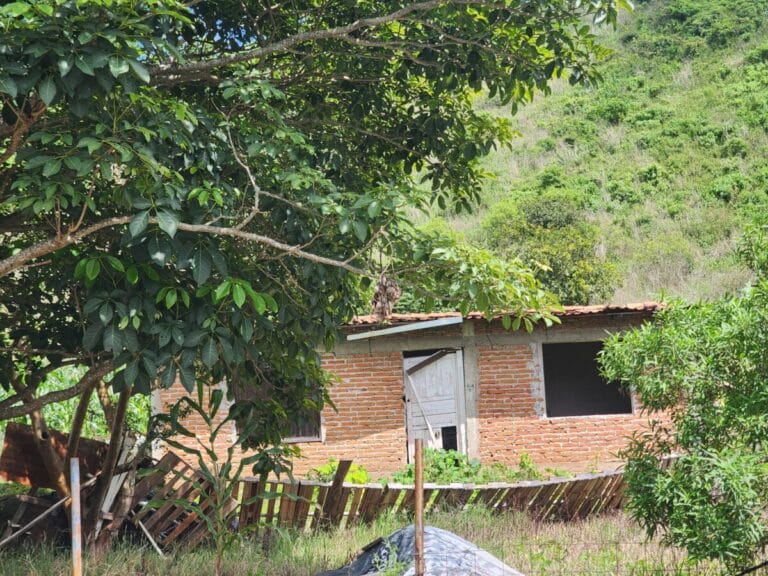

No fue fácil. Regresaron a enfrentar una nueva realidad en sus comunidades. Por ejemplo, en Chirimoyos y La Petaca se encontraron con que sus viviendas habían sido vandalizadas.

Tras el conflicto, estaba roto el tejido social, las actividades comerciales y económicas estaban desarticuladas, habían cerrado muchos pequeños negocios, no había a quién venderle ni apoyo para transportar productos hacia Mazatlán. A base de esfuerzo comenzaron el proceso de reconstrucción de sus pueblos, reparando sus casas, volviendo a sembrar sus milpas de maíz, de calabaza, de frijol… Buscaron apoyos para proyectos productivos, con el fin de sacudirse el estigma del narco, que persigue a la zona serrana.

Hace un año, la guerra les volvió a sorprender. Otra vez disputas territoriales del crimen organizado. Los niveles de violencia subieron, a decir de los pobladores, pues aseguran que los grupos criminales utilizaron explosivos lanzados con drones para atacar los campamentos de los rivales, provocando incendios en cientos de hectáreas.

Tan solo de Chirimoyos, La Petaca y El Cuatantal huyeron entre 80 y 100 familias. Se estima que el 80% ha retornado.

La señora Viviana, a quien le llamaremos de esta forma para evitar riesgos hacia su persona, es una de las cientos de víctimas que ha experimentado el éxodo forzado más de una vez.

Su vida se ha repartido en un ir y venir a su pueblo, esperando a que se calme la violencia.

Recuerda que en el primer desplazamiento, en 2017, no le pidieron que se fuera, pero ella lo hizo por miedo, para evitar ser alcanzada por las balas.

“Haga de cuenta que la otra vez a mí no me corrieron, yo me fui porque no aguanté tanta violencia; entonces ya cuando quedaron los otros, pues ya nos vinimos y vivíamos agusto; pero ahora estos otros sí nos corrieron, eso se sintió más feo, he sido dos veces desplazada”, contó con resignación.

Relató que en el ínter del primer desplazamiento viajaba de forma periódica a su pueblo para ver cómo estaban sus cosas, esperando el momento para poder retornar.

Ella tiene más de tres décadas viviendo en La Petaca. Prefiere habitar en la montaña que en la ciudad, a pesar de las rencillas entre grupos delincuenciales.

“Los que están ahora se han portado bien con la gente, ya estamos acostumbrados”.

Su testimonio deja ver que, en este territorio, la violencia es tenaz y normalizada, lo mismo que el Estado ha sido omiso en pacificar la sierra.

No es un fenómeno aislado

Desde 2008, año en que se desató la llamada “guerra contra el narco” con el ex presidente Felipe Calderón, en Sinaloa el desplazamiento forzado se ha perpetrado de manera intermitente como una forma de control territorial por parte del crimen organizado.

Un nuevo episodio de esta guerra estalló el pasado 09 de septiembre en Culiacán, con el conflicto entre Los Chapitos y la Mayiza.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), desde ese día han atendido a un total de 1,494 familias desplazadas forzadamente, alrededor de 6 mil personas. Los municipios más impactados son Culiacán y Concordia con 581 y 528 familias desplazadas, respectivamente, según datos obtenidos por una solicitud de información pública.

La ola de desplazamientos se ha extendido de norte a sur principalmente en poblados serranos y rurales, en Choix, Badiraguato, Navolato, Elota, San Ignacio, Cosalá y Rosario. Es decir, al menos 9 de los 20 municipios del estado han padecido esta problemática, de acuerdo con datos oficiales.

Una crisis humanitaria ignorada

La sierra de Sinaloa enfrenta una crisis de salud y derechos humanos que combina desplazamiento, abandono institucional y violencia armada.

En este escenario, la brigada comunitaria ha sido un respiro para la sierra de Concordia, donde todavía se programan dos brigadas más para finales de octubre y noviembre del presente año.

No obstante, las brigadistas reconocen que el esfuerzo de la sociedad civil y del voluntariado tiene sus límites, sobre todo por la falta de recursos económicos. Por lo que no dejan de recordar que la responsabilidad principal es del Estado, no solo de dotar de atención a la salud, sino de brindar acceso a la reparación y a la justicia social.

Mientras ese sueño llega, los habitantes continúan resistiendo. Entre balas, enfermedades y silencios, intentan sobrevivir en pueblos donde ir al médico puede costar la vida y los caminos son inseguros.

Las colectivas participantes en la brigada son: Periferia Subversiva, Perlas del Pacífico, Les abonades y Menstruarte. Del personas voluntario acudieron médicos y médicas, pasantes, enfermeras y psicólogas.

Asimismo realizaron talleres para infancias, de senderismo, cinematografía, danza amorosa, pintura y cuentacuentos.

El personal médico atendió a 55; 7 recibieron atención psicológica; 40 niños, niñas y adolescentes participaron en talleres de arte terapia.

Balance de la atención psicológica

La brigada brindó atención psicológica a 22 personas, entre ellas dos hombres, dos adolescentes y el resto son mujeres.

Con la atención de la brigada, detectaron que 3 personas han vivido tortura, 9 experimentan síntomas de estrés postraumático y todas presentan síntomas de ansiedad, depresión y duelo.

¿CÓMO PUEDO APOYAR A LA BRIGADA COMUNITARIA?

Contacto: 669 245 5384

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.