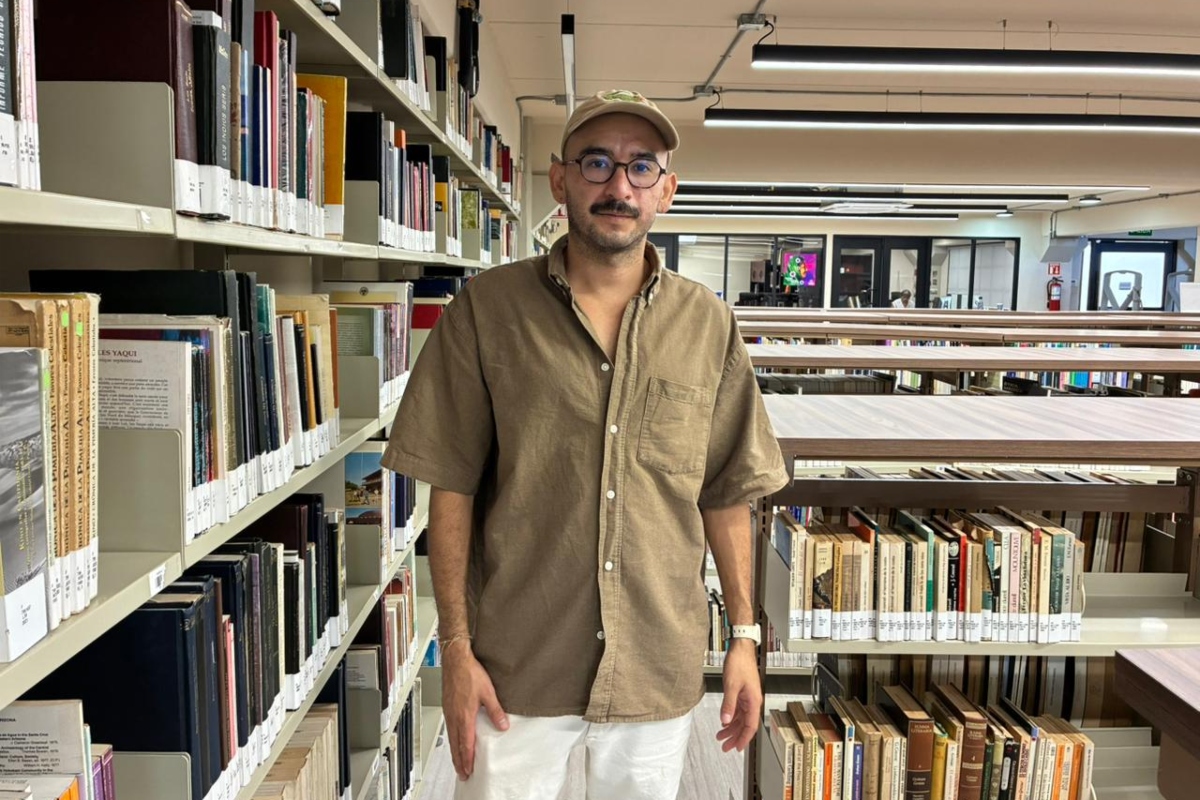

Culiacán, Sinaloa.- Ricardo Hernández Ruiz es periodista freelance del sureste de México y durante años ha escuchado y contado historias que pocos periodistas se detienen a mirar. Con sus goggles de infancias, como él los llama, observa las realidades que viven las niñas, niños y adolescentes más allá de las violencias que padecen.

Desde preguntarles su opinión sobre el impacto de megaproyectos que llegan a sus comunidades, hasta explorar cómo se desarrollan en contextos adversos, Ricardo se ha dedicado a narrar historias donde los protagonistas son las infancias y a contar temas que pocas veces son el foco de atención de los medios de comunicación.

Su trabajo ha sido publicado en medios como Pie de Página, Gatopardo, Nexos, Wired, The New York Times, Animal Político, entre otras. Y ha sido ganador de diversos premios como el Premio Nacional de Periodismo, Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos y el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.

En entrevista para Espejo, Hernández Ruíz nos exhorta a reflexionar sobre la manera en la que gobierno, medios de comunicación y periodistas estamos incluyendo las voces de las infancias en los asuntos que impactan la vida diaria de las comunidades, pues señala que es importante no dejar fuera de la conversación pública a la tercera parte de la población.

1.- ¿Cómo ves el tratamiento que tiene el gobierno hacia las infancias?

México en general, como muchos países de Latinoamérica está bastante atrasado en temas de infancias y sus derechos.

Por ejemplo, la Convención Internacional que hizo la ONU sobre los derechos de las infancias es del 89 y México hizo su ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes hasta 2014. Y que exista no implica que esté completa y que sea garante de todos los derechos de las infancias. Hay un montón de huecos y pendientes por hacer y por cumplir que no está considerando.

Por ejemplo, el tema de drogas. Tanto en el convenio y tratados internacionales como en la ley general nacional solo considera y protege a las infancias que producen drogas o que se involucran con temas del crimen organizado, pero no así a los hijos de usuarios de drogas o a todo este abanico de posibilidades que las infancias tienen y se relacionan con las drogas o el crimen organizado.

Tengo entendido que en 2022 se hizo una primera conferencia internacional para actualizar estos temas, sobre de qué otras maneras están siendo afectadas las infancias, más allá de lo que hasta ahora hemos considerado y para 2027 al parecer se van a actualizar. Pero eso, es un ejemplo y en México pues eso no se considera ni se ha considerado ni está en la discusión ni nada.

Hay bastantes pendientes y retrasos y huecos por llenar para garantizar el derecho pleno de los niños, niñas y adolescentes, y pongo como ejemplo el tema de las redes sociales, cómo regulamos el reclutamiento, por ejemplo, de infancias vía redes sociales o vía videojuegos. Eso está super olvidado y súper oculto, no se ha hecho, no se ha tratado, entonces sí hay muchos pendientes por cubrir.

2.- Desde tu trabajo periodístico, ¿Qué patrones o repeticiones has encontrado en las historias de niñas, niños y adolescentes?

Hemos corrido el riesgo de convertir a las infancias, como ha ocurrido con los feminicidios, con las desapariciones forzadas y con los migrantes, a unas víctimas perfectas.

Es decir, que los periodistas los busquemos únicamente por la espectacularidad de la violencia de la que son víctimas y reducir su existencia al hecho violento que sufrieron y no a considerarlos como seres complejos más allá de este hecho violento, es decir, no considerarlos como personas que tuvieron historia antes de ese delito.

Lo digo porque, por ejemplo, en el tema de desapariciones forzadas se nos acabó la narrativa y la imaginación para cómo contar y cómo seguir contando el tema y que le interese al lector.

Una investigadora del Colegio de México que se llama Arianna Pani hablaba con ella recientemente y me decía, es que yo leo las noticias y por mi especialidad leo mucho sobre desapariciones forzadas y a veces pareciera que un caso de Tulum se parece o está escrito casi igual como un caso de Sinaloa o como un caso de Tlaxcala, entonces si le quitaras nada más el estado parecía que es un mismo caso.

O con los feminicidios que lo redujeron mucho tiempo los medios de comunicación a una víctima que sufrió un asesinato por cuestiones de género y no se contaba más quién era esa persona, si le gustaba cantar, si le gustaba divertirse, si le gustaba hacer alguna actividad, algún oficio, y solamente se centrabam en el hecho violento que era muy publicable y muy vendible.

O con migrantes. Todo el tiempo cuando se tratan temas de migrantes es el ser humano sufriente que viaja y pasa por un montón de peripecias y vejaciones. Pero también es una persona que es más compleja que eso. Y lo mismo está pasando con las infancias. Estamos contando solamente la violencia a la que son víctimas y no una complejidad de un abanico de un ser tan complejo como es la infancia.

Entonces, el exhorto es: sí es importante cubrir esos temas por consignar un hecho, porque por dar cuenta que eso está pasando, pero las infancias son más que un hecho violento.

La Ley General de niños, niños y adolescentes, por ejemplo, dice que es recomendable que los medios los consulten o resulta beneficioso para saber qué están pensando de las políticas y de los temas públicos actuales y eso implica consultarlos y saber qué piensan sobre temas tan complejos como la democracia o temas tan sencillos como es la iluminación en su en su vecindario.

3.- Sobre el papel de las y los periodistas, ¿Cuáles deberían ser nuestras preocupaciones como periodistas para hablar sobre infancias?

Todos los temas los pueden cruzar a las infancias. Yo, por ejemplo, cruzo de infancias con medioambiente, infancias con derechos humanos, infancias con desarrollo urbano, infancias con ámbitos vecinales, infancias con democracia e infancias con tal.

La ventaja de hacer periodismo de infancias es que lo puedes cruzar con cuanto tema se te puede ocurrir, y dejar de considerarlos como gente incapaz de pensar o de ser unos actores que valga la pena consultar.

4.- ¿Qué no estamos viendo como periodistas?

Todo lo que tiene que ver con infancia excepto violencia.

Si tú buscas niños, niñas adolescentes o infancias en Google y lo filtras en búsqueda avanzada por noticias, te van a salir casi exclusivamente notas que tienen que ver con hechos violentos y no los estamos consultando para otro tipo de cosas.

Por ejemplo, soy del sureste y cuando empezó el anuncio del tren Maya, todos los medios de comunicación iban a ver la deforestación, a ver el impacto ambiental, a ver el negocio que estaba haciendo Sedena con el tren Maya o a ver qué opinaban los empresarios y nadie había consultado las infancias sobre qué estaban pensando sobre la construcción del tren Maya y lo lo que hice yo fue irme a una comunidad en Campeche a preguntarles cómo los niños estaban recibiendo y resulta que me encontré que estaban muy inconformes con el tren Maya porque la deforestación arrancaba arbolitos y eso significaba que había cada vez menos pajaritos y ellos estaban enojados porque cada sábado ellos iban a hacer avistamiento de aves. Entonces ahora con el tren Maya veían cada vez menos aves. Entonces ellos estaban enojados.

Y eso es como una ejemplo de por qué no estamos también preguntando a las infancias qué les importa sobre un megaproyecto y solamente entrevistamos a militares, a funcionarios y a organizaciones hoteleras, sino a las infancias.

5.- ¿Y qué buenas prácticas has observado desde el periodismo?

Una buena práctica sería capacitación para conocer cuáles son los derechos de las infancias y es muy positivo ponerse en todo tipo de coberturas, los goggles de las infancias, le llamo yo, como una suerte de visión que a donde vayas ve con esta perspectiva, así como cuando cubrimos con lo de género, que a donde vamos vemos con esta perspectiva de género el tema, también valdría la pena ponerse estas gafas de derechos de infancias para ver si se están cumpliendo o no sus derechos.

Yo siempre lo primero que hago en una comunidad a la que voy a reportear, cuando me pongo estos goggles de infancia es a ver si se está cumpliendo el derecho más importante para las infancias, que yo creo que es su derecho al descanso y a la recreación. Si hay un niño en lugar de estar descansando y jugando o estudiando, está trabajando forzosamente, pues ahí es un un indicador, un foco rojo que me señalan los goggles que algo está pasando mal en esa comunidad.

Como reflexión final, Ricardo Hernández señala que el análisis de este país seguirá estando incompleto si no se incluye a las niñas, niños y adolescentes que son la tercera parte de la población.

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.