México enfrenta una crisis de desapariciones sin precedentes. Desde 1964 hasta 2025, el país supera incluso las cifras registradas en contextos de represión estatal, como la dictadura militar en Chile que dejó alrededor de 3,400 personas desaparecidas, o en zonas de genocidio donde más de 11,000 personas permanecen ausentes. Esta tragedia se origina en una profunda impunidad alimentada por la falta de capacidades institucionales para investigar delitos, en la desconfianza hacia las autoridades, en la colusión de agentes del Estado con el crimen organizado y en la ausencia de políticas efectivas de prevención. Todo ello contribuye a que esta cifra aumente cada día y se naturalice la idea de que, por algún motivo o sin él, en cualquier lugar, de la nada, puedas desaparecer.

En un contexto donde los grupos del crimen organizado aumentan su poder ante la ausencia e indiferencia del Estado, el tejido social que integra se fractura al mismo tiempo que la problemática se profundiza. Desde sus orígenes, las desapariciones y las fosas clandestinas han sido una forma de control social y territorial, un mensaje silencioso, pero claro y potente, cargado de significado, en donde el miedo cumple con una función pedagógica que mantiene a las comunidades sometidas y evidencia la impunidad con la que se cometen estos crímenes. Lo anterior se traduce en un control total sobre la vida y la muerte por parte de quienes cometen estas atrocidades.

Ante este panorama desolador son las familias quienes sostienen la esperanza a través de la búsqueda de sus seres queridos. Desde la pega de fichas hasta la exhumación en fosas clandestinas, son ellas quienes se han convertido en expertas en encontrar sus tesoros perdidos. Se organizan, documentan, analizan los contextos, convocan acompañamiento, incluso informan a los medios. La frase “les buscamos porque solo nosotras les encontramos” surge a raíz de hallazgos emblemáticos en lugares como Teuchitlán (Jalisco), Salvatierra (Guanajuato), o Cocula (Guerrero), donde los colectivos han sido quienes desentierran la verdad.

Esta búsqueda no conoce límites territoriales. En Sonora, Cecilia encontró a su hijo Jesús en 2020 y sigue buscando a su sobrino Moisés Alfonso. Ella lidera el colectivo Buscadoras por la Paz, quienes siguen el rastro de sus seres queridos en fosas clandestinas en el desierto. En el Estado de México, Claudia busca a su hija Reyna Karina en las calles, basureros y en los bosques del sur de la ciudad. Después de 13 años, no afloja el paso y busca en su fe la fuerza para seguir el camino. En Sinaloa, María Isabel busca a Reyes Yosimar., su hijo. Como fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, se dedica a construir alianzas entre familias y otras personas solidarias para visibilizar las desapariciones en su estado a través del arte urbano, como resultado de un proceso de sanación y memoria.

La importancia de estos colectivos radica no solo en su capacidad para encontrar a las personas que faltan o en los conocimientos que han desarrollado o adquirido en las búsquedas, sino también en las redes de apoyo y solidaridad que tejen entre ellas. Son las propias familias quienes acogen y guían a otras que recién inician su proceso, compartiendo su conocimiento, experiencia y fortaleza. Con el tiempo, muchas ya no buscan únicamente a su familiar, sino que encuentran sentido al apoyar el proceso de otras familias. Su lucha se transforma en una búsqueda colectiva por la verdad, la justicia y la dignidad humana.

Estos colectivos no solo tienen el interés latente por tejer redes al interior de sus comunidades, sino también entre colectivos de diferentes regiones. La magnitud del problema, extendido a lo largo y ancho del país, ha dado lugar a más de 100 colectivos de búsqueda en las 32 entidades federativas. Cada uno enfrenta contextos distintos: varían los terrenos, los patrones de criminalidad y las condiciones socioeconómicas, lo que los lleva a desarrollar estrategias focalizadas en el ámbito local. La distancia, la disparidad de contextos y la falta de tiempo dificultan el intercambio de experiencias locales y la construcción de alianzas que fortalezcan su labor e impacto a nivel nacional.

Conscientes de esta necesidad, el Centro de Colaboración Cívica (CCC) y el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana han trabajado conjuntamente para fortalecer tanto el esfuerzo de los colectivos y sus capacidades técnicas en materia de búsqueda, investigación e identificación forense, como sus estrategias de incidencia, de comunicación para la sensibilización social y de afrontamiento psicosocial para hacer sostenibles sus procesos de exigibilidad de derechos.

Esto se ha hecho a través del trabajo en espacios como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, de proyectos para fortalecer la participación en la construcción de políticas públicas sobre desaparición y materia forense en Sonora, el fortalecimiento de herramientas a colectivos en Baja California, Zacatecas, Jalisco. Sin embargo, es fundamental sumar cada vez más voluntades a estos esfuerzos.

Por ello, junto con otras organizaciones, organismos internacionales, misiones diplomáticas, iniciativas artísticas y financiadoras como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Alianza Surge, fue posible organizar el encuentro Tejiendo saberes desde lo local: encuentro de familias en búsqueda de Baja California, Sonora, Zacatecas, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias, el aprendizaje conjunto y la construcción de alianzas solidarias.

Fue un espacio en el que se democratizó el conocimiento que nace de las experiencias individuales y puede convertirse en elemento de valor para otras personas, basado en herramientas tecnológicas con el fin de fortalecer los procesos de investigación, además de compartir buenas prácticas acordes con las características de cada uno de los contextos locales.

Las herramientas técnicas para la búsqueda, investigación e identificación, como el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas, el cual establece estándares internacionales para la investigación de muertes potencialmente ilícitas y desapariciones forzadas, marcó el punto de partida en las conversaciones de los colectivos, así como otras iniciativas como Found, presentado por el Global Security Programme de la Universidad de Oxford, CentroGeo y la Comisión de búsqueda de Jalisco, y la propuesta de un modelo para el uso de fuentes abiertas para la localización de fosas clandestinas en Baja California. Este último presentado por Data Cívica, el Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame, y Elementa DDHH.

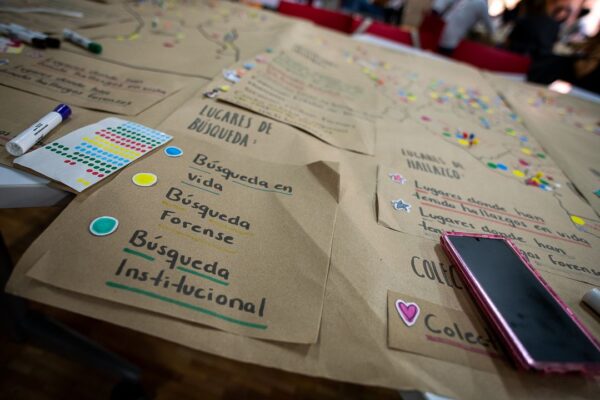

La palabra circuló y facilitó el intercambio de experiencias y conocimientos. Se desarrolló un espacio de construcción de cartografías de los contextos locales en las que se destacaron no sólo las capacidades institucionales con las que cuentan (como fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda, centros de resguardo forense, comisiones de víctimas, entre otras), sino también particularidades de cada contexto, así como estrategias, buenas prácticas para la búsqueda que las familias han implementado y la identificación de áreas de oportunidad para fortalecer las instituciones locales encargadas de atender el problema de desaparición. Además, se propició un espacio con enfoque psicosocial para que las y los integrantes de los colectivos participantes compartieran las fortalezas que han desarrollado frente a las adversidades y afectaciones que estas producen y que representan los caminos y las acciones que han creado para lograr sostenerse en sus procesos.

Finalmente se llevó a cabo un foro público en el Centro Cultural de España, en el que destacó la puesta en común de las prioridades que las personas buscadoras participantes reconocen para avanzar en la búsqueda e identificación de personas en cada uno de los estados que fueron convocados en el marco del encuentro. Además, en este espacio se sostuvieron diálogos con organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); AECID y la embajada del Reino Unido, e instituciones de búsqueda de Ciudad de México y Colombia. Se reafirmó el compromiso de los actores con la búsqueda de personas y se abrió la puerta a futuras colaboraciones que impulsen estrategias más efectivas.

Una de las actividades que más resonó con las familias participantes fue la presentación del documental Hasta encontrarles: memoria en la búsqueda, realizado por Eskuela Radical con el apoyo de Alianza Surge. El cortometraje retrata cómo el arte urbano y el poder de las historias en Sinaloa se convierten en un vehículo de memoria, mostrando la amistad y el trabajo conjunto entre María Isabel Cruz de Sabuesos Guerreras, Marcos Vizcarra de la Revista Espejo, Kun Grijalva de Eskuela Radical y el taller de gráfica Juan Panadero, unidos para mantener viva la memoria de las personas desaparecidas en ese estado.

La historia retrata uno de los roles que deberían asumir las organizaciones e iniciativas aliadas: acompañar. Como actores solidarios es importante impulsar las iniciativas de las propias familias, visibilizando y acuerpando su lucha mediante la movilización de recursos, el acompañamiento técnico en materia de búsqueda e identificación humana, la asesoría jurídica, la incidencia política y las expresiones artísticas. Es importante escucharles, sumar esfuerzos, creatividad y conocimiento a su servicio, y mantener siempre al centro a las familias. Como expresa Marcos en el documental, el periodismo, el activismo, la investigación y el arte pueden contribuir a transformar miradas y realidades:

“Creo mucho en que yo puedo, como periodista, generar un cambio a través de este tipo de proyectos para evitar que personas sigan siendo desaparecidas. Yo sé que el periodismo no lo va a cambiar, pero sí puede ayudar a cambiar pensamientos”.

Espacios como el encuentro Tejiendo saberes desde lo local buscan precisamente eso: fortalecer las redes de apoyo entre colectivos y organizaciones para seguir acompañando los esfuerzos de las familias que buscan a sus seres queridos. A futuro, se busca ampliar la conversación con otros colectivos y en otros estados, para construir un camino que nos acerque a quienes nos faltan. Juntas podemos seguir desarrollando estrategias de búsqueda, justicia y memoria que contribuyan a remendar el tejido roto por la violencia que se vive en México .

* Redacción Fernanda Lobo Díaz. Texto editado en colaboración por Fundación Avina, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Colaboración Cívica.

1 En coordinación con las organizaciones locales como CEPAD y Elementa DH.

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.