Esta semana se publicó el INFORME Movilidad Social en México 2025. LA PERSISTENCIA DE LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Se trata de los resultados de un estudio realizado por el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY). Tomaré los que considero son los datos más relevantes de este análisis en el que prácticamente, de una manera o de otra, todos los mexicanos nos vemos reflejados. Todos podemos preguntarnos y respondernos, en materia de movilidad social, ¿cómo me ha ido? ¿a mis hermanos? ¿a mis amigos?

El objetivo del Informe es analizar la movilidad social de una generación a otra y la desigualdad de oportunidades en el país a partir de los datos obtenidos con la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2023 (ESRU-EMOVI 2023). Se analiza para ello el estado de la movilidad social en las dimensiones económica y educativa, tanto a nivel nacional como en su desagregación para cinco grandes regiones del país. La región norte incluye a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; el norte-occidente comprende a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango y Zacatecas; la región centro-norte considera a Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán y San Luis Potosí; el centro lo conforman Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla; y el sur incluye a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Antes de avanzar más, creo que es conveniente precisar qué se entiende por movilidad social. La movilidad social comúnmente se entiende como el hecho de que una persona alcance un nivel de ingreso o un grado educativo mayor o menor que el de sus padres. Se habla de movilidad social absoluta y esta es el resultado de la consideración de dos tipos de movilidad: movilidad intergeneracional estructural y movilidad intergeneracional posicional. Decir que la movilidad social es baja, significa reconocer, en el caso de la dimensión económica, que solo un porcentaje reducido de personas ha podido escalar o superar el grupo de ingresos en el que se encontraba el hogar en el que vivía a los 14 años. La dimensión educativa, por su parte, se referiría a que solo un bajo porcentaje de personas ha logrado superar el nivel de escolaridad que tuvieron sus padres.

Con más detalle. En el caso de la dimensión económica, se analiza si en la distribución de recursos económicos, la posición en la que actualmente se encuentra el hogar de la persona entrevistada (hombres y mujeres con edades entre 25 y 64 años), es más alta, más baja o igual a la ocupada por su hogar de origen. En cambio, para la dimensión educativa, se puede comparar la escolaridad que alcanzaron las personas entrevistadas con respecto al nivel de escolaridad de sus padres y determinar si es mayor, menor o igual.

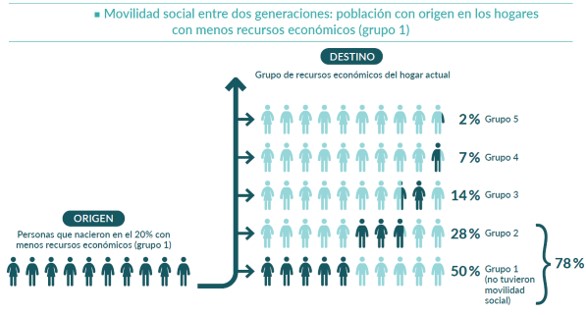

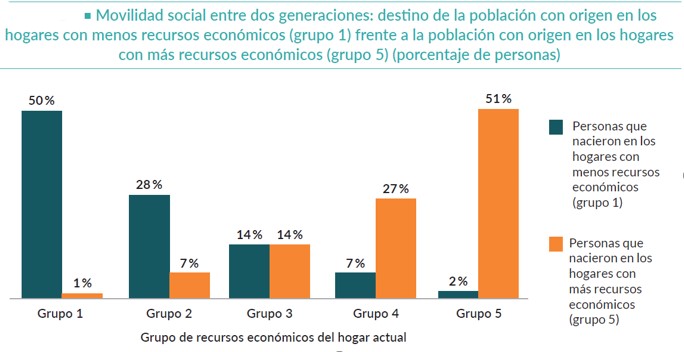

Para el análisis de la movilidad social en la dimensión económica se consideran cinco grupos o niveles de ingreso. En los extremos, el 20% con los ingresos más bajos (grupo 1) y el 20% con los ingresos más altos (grupo 5). Los resultados revelan que 50 de cada 100 personas que nacen en familias ubicadas en el 20% por ciento más bajo, no logran alcanzar niveles superiores durante su edad adulta. De las que sí consiguen ascender, 28 de cada 100 avanzaron únicamente un escalón (al siguiente 20 %); es decir, se mantienen por debajo del 40% inferior, lo cual comparativamente implica que se encuentran entre la proporción de la población mexicana actual en condición de pobreza por ingresos. También hay que mencionar que únicamente 2 de cada 100 personas con origen en el 20 % inferior de recursos económicos logran avanzar hasta el 20 % más alto de la distribución. Por último, es necesario señalar que hay una diferencia entre mujeres y hombres ya que una menor proporción de ellas logra superar el origen en la posición más baja de recursos económicos.

Podemos ir más allá y observar que son diferentes las condiciones para quienes nacieron en familias con ingresos del grupo 20% más bajo y del 20% más alto. En la figura, los porcentajes de las barras en azul corresponden a la movilidad social del grupo del 20% más bajo que ya he comentado. Pero las otras barras muestran que solo 1 de cada 100 que nace en una familia con los ingresos más altos termina en la edad adulta en el grupo de los ingresos más bajos. En cambio, más de la mitad termina en su grupo de origen, los ingresos más altos.

Los resultados a nivel regional muestran una heterogeneidad importante en la movilidad social. En la región centro-norte, 31 de cada 100 personas que nacen en la posición más baja de recursos económicos (el 20 % inferior) no lograron superarla durante su edad adulta, mientras que en la región sur dicha proporción es de prácticamente el doble: 64 de cada 100 personas.

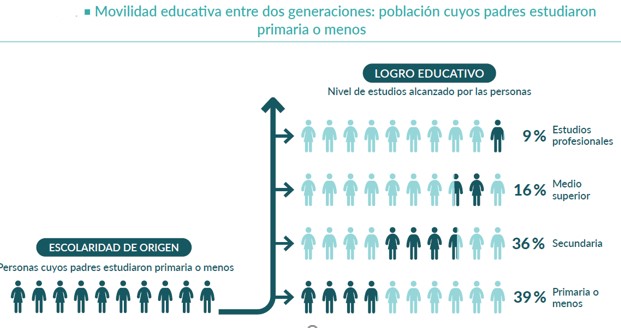

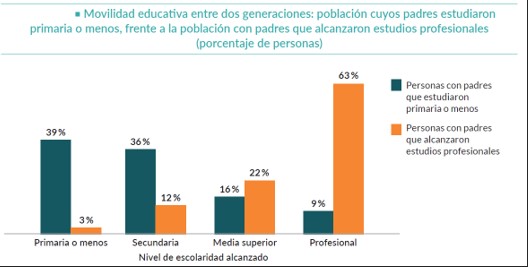

Para la movilidad social en la dimensión educativa, se consideran 4 grupos o niveles de escolaridad: Primaria o menos, Secundaria, Medio superior y Estudios profesionales. Los resultados del estudio revelan que solamente accedieron a la educación profesional el 9% de las personas cuyos padres estudiaron hasta la primaria o menos. En cambio, entre las personas cuyos padres alcanzaron estudios profesionales, este porcentaje corresponde al 63%. Lo anterior implica que quienes tienen padres con un nivel educativo más alto cuentan con una probabilidad 7 veces mayor de alcanzar estudios profesionales que aquellas personas con padres que solo terminaron la primaria o menos. Además, en el ámbito educativo también hay diferencias entre mujeres y hombres, ya que en el caso de las personas cuyos padres solo terminaron la primaria o menos, una menor proporción de mujeres supera esa escolaridad. Más aún, una menor proporción de ellas alcanza los estudios profesionales cuando sus padres tuvieron ese mismo nivel de estudios.

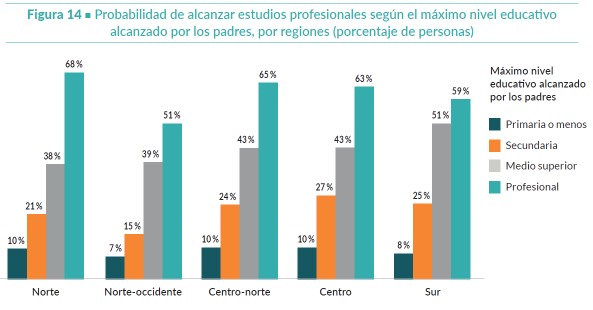

Como en la dimensión económica, en este caso la situación en términos de movilidad social es diferente para quienes tienen padres en los extremos de la escala. Para el caso de personas cuyos padres estudiaron primaria o menos, la movilidad ya se ha descrito, pero para personas cuyos padres tienen estudios profesionales se observa que solo 3 de cada 100 terminan en el nivel de escolaridad más bajo y más del 60 por ciento también realiza estudios profesionales. Puede observarse también que la movilidad social en la dimensión educativa también difiere por regiones. Se observa, por ejemplo, que en las entidades de la región norte occidente es donde más complicado resulta acceder a estudios universitarios, independientemente del nivel de escolaridad de los padres.

Pero además de la condición del hogar de origen, hay otras circunstancias que acaban influyendo en el destino de las personas (desigualdad de oportunidades). Por ejemplo, la dimensión geográfica tiene un papel preponderante en las opciones de movilidad social de las personas en México. Es decir, nacer y crecer en una zona rural limita el espacio de oportunidades en comparación con el disponible en las zonas urbanas. Por eso, haber nacido en una familia de la parte baja de la escalera de recursos económicos y en la región sur del país, resulta en una mayor probabilidad de no poder superar dicha condición, en comparación con el resto de las regiones, aun cuando también se haya nacido y crecido exactamente en el mismo grupo con menos recursos económicos.

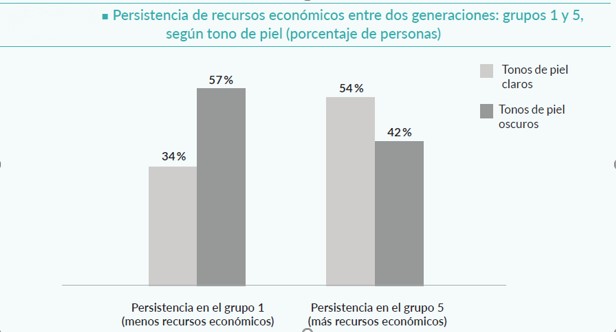

También, las características personales influyen de manera diferenciada en las posibilidades de colocarse en niveles más altos de ingreso y nivel educativo. Esto es, la desigualdad de trato es muy importante. Los resultados del estudio del CEEY muestran que existe una mayor desventaja en cuanto a oportunidades cuando se trata de mujeres, población indígena o personas que tienen un tono de piel más oscuro. De esta manera, si una persona nace en el grupo con menos recursos económicos y educativos, las limitaciones para construir un mejor destino se intensifican conforme se agregan los demás factores ya mencionados.

Para terminar, retomo algunas de las conclusiones más destacadas y preocupantes del estudio realizado por el CEEY. Resulta evidente que la movilidad social en México es baja ya que se observa una alta permanencia de la población en los extremos de los grupos de origen en términos de recursos económicos, lo que da como resultado que, en el peor de los casos, las personas que en México nacen y crecen en la parte baja de la escalera de recursos económicos muy difícilmente la superan. Además de la dimensión económica, otra condición de origen que arrastra hacia un destino similar es la educativa: la escolaridad de los padres influye en el nivel de estudios que alcanzan sus hijos.

El Informe muestra también que esa baja movilidad social está explicada por una alta desigualdad de oportunidades, la cual a su vez determina la alta desigualdad de resultados (por ejemplo, la desigualdad de ingresos). Hay una serie de factores sobre los cuales las personas no tienen control, que hace que una proporción muy importante de la desigualdad de resultados esté integrada por un componente injusto, que no es otro que la desigualdad de oportunidades. Ella explica, al menos, la mitad de la desigualdad de resultados observada entre la población mexicana. No importa si haces el mismo esfuerzo, la posibilidad de escalar será menor si naciste en una zona rural, perteneces a un grupo indígena o tienes un tono de piel más oscuro. Por eso, que tu origen no sea un obstáculo para la movilidad social es importante, pero que puedas tener las mismas oportunidades que los demás, es más importante aún. En eso hay que trabajar.

El análisis que he presentado es un resumen del contenido del INFORME Movilidad Social en México 2025. LA PERSISTENCIA DE LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, elaborado por el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY). El Informe completo se puede consultar en https://ceey.org.mx/informe-de-movilidad-social-en-mexico-2025/

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.