Culiacán, Sin.- A lo largo del tiempo, las migraciones de extranjeros a Sinaloa han enriquecido culturalmente al estado, incorporando las costumbres de estas familias y sus generaciones sucesivas, hasta dar lugar a características propias de la región. Este fenómeno es conocido en antropología como sincretismo.

Entre estas migraciones, destacan las de alemanes, griegos, estadounidenses, españoles, franceses, chinos y japoneses, quienes compartieron aspectos clave de su cultura con la población local. Algunos de ellos llegaron a desempeñar un papel destacado en distintos momentos de la historia sinaloense.

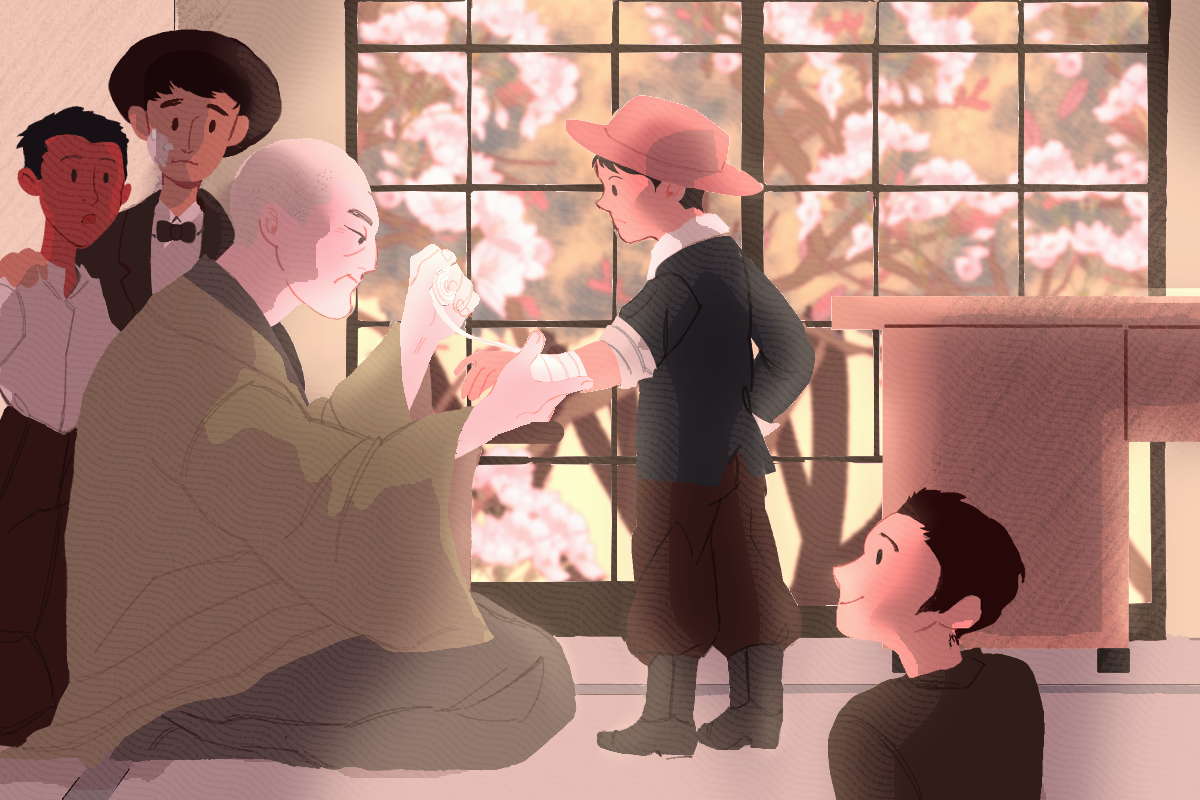

En el caso específico de la comunidad japonesa, recientemente la estudiante de maestría en Historia, Adriana Tamara Prado Aispuro, presentó su tesis titulada “Bajo las flores de sakura en Sinaloa: japoneses, sociabilidad y resistencia, 1906-1945”. En ella, a partir de una investigación de archivos y entrevistas con nietos y bisnietos de descendientes japoneses, explora los orígenes y la integración de esta comunidad en la entidad.

Según la autora, su investigación refleja la vida de los japoneses en Sinaloa, cómo se desenvolvieron lejos de su país, sin hablar el idioma local, y cómo muchos de ellos lograron establecer negocios que aún perduran.

Como señala el título de su tesis, la primera oleada migratoria japonesa de la que se tiene registro en Sinaloa data de 1906, derivada de un convenio entre los gobiernos de México y Japón. Este acuerdo facilitó la llegada tanto de trabajadores no calificados como de profesionistas. La mayoría fueron obreros que arribaron para trabajar en la construcción de vías férreas, principalmente en El Fuerte y Culiacán.

“Los mandaban compañías japonesas. Entraban por el puerto de Manzanillo y desde ahí eran trasladados por tierra. Otros llegaron por cuenta propia desde Estados Unidos”, explica Adriana Tamara en entrevista con Espejo.

“Los primeros japoneses llegaron formalmente gracias a un acuerdo entre ambos gobiernos firmado desde 1888. En Japón había sobrepoblación y acababa de concluir la guerra ruso-japonesa, por lo que el gobierno incentivó la migración legal al extranjero”, detalla.

Sin embargo, resulta difícil estimar cuántos de esos trabajadores no calificados se establecieron en Sinaloa, ya que la mayoría tenía como objetivo final llegar a Estados Unidos. Su paso por el estado, en muchos casos, fue breve.

En cambio, los japoneses profesionistas, especialmente en el área de la salud, sí se asentaron y se integraron a la sociedad sinaloense. Para la década de 1920, Sinaloa tenía una infraestructura médica muy limitada, lo que permitió a estos migrantes ocupar un espacio vital en las comunidades.

Uno de los casos más emblemáticos fue el del doctor Kuroda, quien se estableció en la comunidad de San Pedro, hoy municipio de Navolato, con el visto bueno del entonces gobernador Ángel Flores (1920-1924). En esa región no había médicos, por lo que Kuroda se convirtió en una figura muy apreciada.

“Él fue el médico del pueblo y sus alrededores. Tejió redes de amistad y fue visto como una figura paternal. En su cumpleaños, la comunidad lo festejaba llevándole presentes y cantándole las mañanitas”, relata la autora en su tesis.

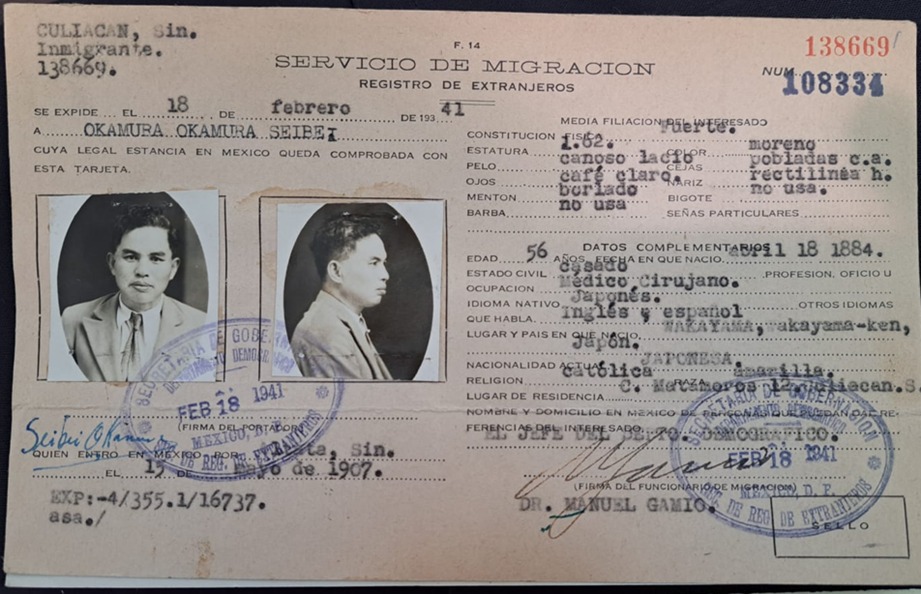

En Culiacán, también estuvieron los doctores Eduardo Moriyama y Seibei Okamura. La casa de este último llegó a albergar al cónsul japonés en una visita oficial, y era un punto de reunión para la comunidad japonesa, donde se organizaban reuniones, juegos de póker y fiestas con temática japonesa.

Una de las primeras encrucijadas que enfrentó esta comunidad ocurrió durante las campañas antichinas promovidas desde el gobierno federal, particularmente durante los mandatos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, cuando se registraron deportaciones masivas y hastamasacres.

“Cuando se dio la persecución contra los chinos, intentaron incluir a los japoneses, pero gracias a su organización mediante asociaciones, pudieron defenderse. Siempre marcaron una distancia cultural con los chinos. Para ellos, el honor y el prestigio eran fundamentales, y eso lo hacían notar ante el gobierno”, señala Adriana Tamara.

“Se relacionaron con gobernadores y empresarios, y esas conexiones les permitieron protegerse y evitar ser confundidos con los chinos”, añade.

No obstante, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la comunidad japonesa en México enfrentó una amenaza aún mayor. Estados Unidos presionó al gobierno de Lázaro Cárdenas para que concentrara a todos los japoneses en la Ciudad de México, por considerar que los puertos de Mazatlán y Topolobampo podían representar un riesgo estratégico.

En el Archivo General de la Nación, la historiadora halló cartas de la época en las que japoneses radicados en Sinaloa expresaban su pesar ante esta medida. Muchos de ellos ya se identificaban como mexicanos y estaban integrados a la vida local.

Uno de los exiliados fue el doctor Okamura, ampliamente reconocido en Culiacán. “Justificó en sus cartas las aportaciones que había hecho: haber servido durante la Revolución Mexicana, no cobrar consultas, regalar medicamentos. Y logró no solo defenderse, sino que también la población lo defendiera. Se enviaron cartas al gobierno firmadas por ciudadanos que decían: ‘necesitamos al doctor Okamura porque nuestros niños se están enfermando’”, narra la autora.

Incluso el exgobernador Ramón F. Iturbe dirigió una carta al entonces secretario de Gobernación, Miguel Alemán, solicitando la liberación de Okamura, argumentando que no representaba ningún peligro. También hubo cartas de esposas al gobierno, suplicando que no separaran a sus familias.

Al finalizar la guerra, las restricciones fueron suspendidas. Muchos japoneses habían perdido sus patrimonios o sufrido la desintegración familiar. Algunos optaron por quedarse en la Ciudad de México, mientras otros regresaron a Sinaloa para retomar sus vidas “como si nada hubiera pasado”, según comenta la autora.

“Las familias no hablan mucho de esos años. Los abuelos callaron, se enfocaron en trabajar y adaptarse. Volvieron a formar el patrimonio perdido. A algunos les incautaron sus bienes. Intentaron retomar su vida cotidiana”, explica Adriana Tamara.

Con el tiempo, la comunidad japonesa se reintegró a la sociedad sinaloense. Muchos de sus descendientes fundaron empresas que hoy van en su tercera generación, mientras otros destacaron en áreas como el arte, la ciencia o la cultura.

“En el seno de estas familias, los valores del trabajo y del estudio son herencia directa de sus ancestros japoneses. Esa influencia, aunque tenue, sigue presente en la cultura sinaloense. Recientemente, la comunidad ha intentado visibilizar su legado a través de eventos culturales, reafirmando esa raíz que persiste en Sinaloa”, concluye la historiadora.

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.