Por Marcos Nucamendi para A dónde van los desaparecidos

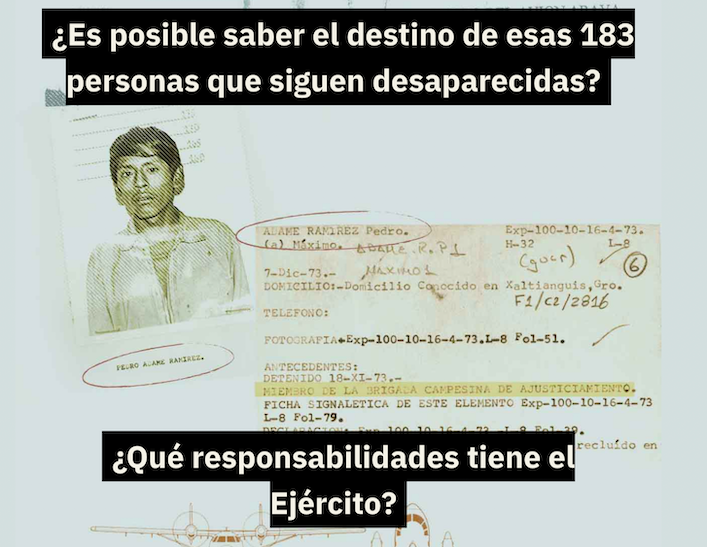

Cuando Lidia Nario Gómez tenía apenas un año de vida, su padre Gabriel Nario López —comerciante y chofer de pasajeros— fue desaparecido junto a su hermano Pascual por elementos del ejército el 11 de agosto de 1974 en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. La familia no tuvo información concreta sobre su paradero hasta medio siglo después, cuando sus nombres aparecieron en una lista de manufactura castrense junto a otras 181 personas detenidas-desaparecidas entre 1972 y 1974. Todas ellas, posibles víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”.

Lo mismo les ocurrió a Angélica María y a María de Lourdes Ramírez Hernández, hijas de Gorgonio Santiago Alvarado —compositor y cantante—, detenido-desaparecido el 24 de noviembre de 1974, también en Atoyac y a manos de militares. Angélica tenía poco más de un año; María de Lourdes, ocho meses.

“Mi mamá siempre dijo que a mi papá se lo habían llevado los militares. Esta lista, que al principio nos angustió mucho, es la [confirmación] de que lo que ella decía era cierto”, le dijo María de Lourdes a la periodista Marcela Turati, autora del reportaje que dio a conocer el documento.

A un año de la revelación —que desató una discusión pública sobre su veracidad y pertinencia para la causa de las víctimas de la “guerra sucia”—, A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab publican y lanzan La Lista Apresa y los vuelos de la muerte, un periódico mural desplegable y un sitio web que contiene los resultados de una investigación independiente —realizada por Turati y los historiadores Lucero San Vicente, Javier Yankelevich y Camilo Vicente Ovalle— que arroja nuevos datos sobre esta estrategia de exterminio que, contrario a lo que se piensa, no fue exclusiva de las dictaduras sudamericanas.

En el periódico mural, pensado para ser entregado a familiares de personas desaparecidas, académicos y sociedad en general, se analiza minuciosamente una carta —y la lista adjunta con 183 nombres agrupados en 25 viajes, presuntos “vuelos de la muerte”— que en mayo de 2004 entregó a Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité ¡Eureka!, un supuesto desertor del Ejército: Benjamín Apresa, quien habría estado comisionado en la Base Aérea Militar No. 7 de Pie de la Cuesta, en Acapulco, bajo las órdenes del capitán Javier Barquín Alonso, a quien señalaba como “el autor material de estos crímenes”.

“Me percaté de la forma en que desaparecían los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avión Aravat […] para arrojarlos al mar”, escribe en la carta que se reproduce en la publicación.

Este documento, y otros que hacen también referencia a los “vuelos de la muerte”, permanecieron en los archivos de doña Rosario durante años; en 2012, el acervo fue trasladado al Museo Casa de la Memoria Indómita y posteriormente digitalizado —de 2014 a 2023— por el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

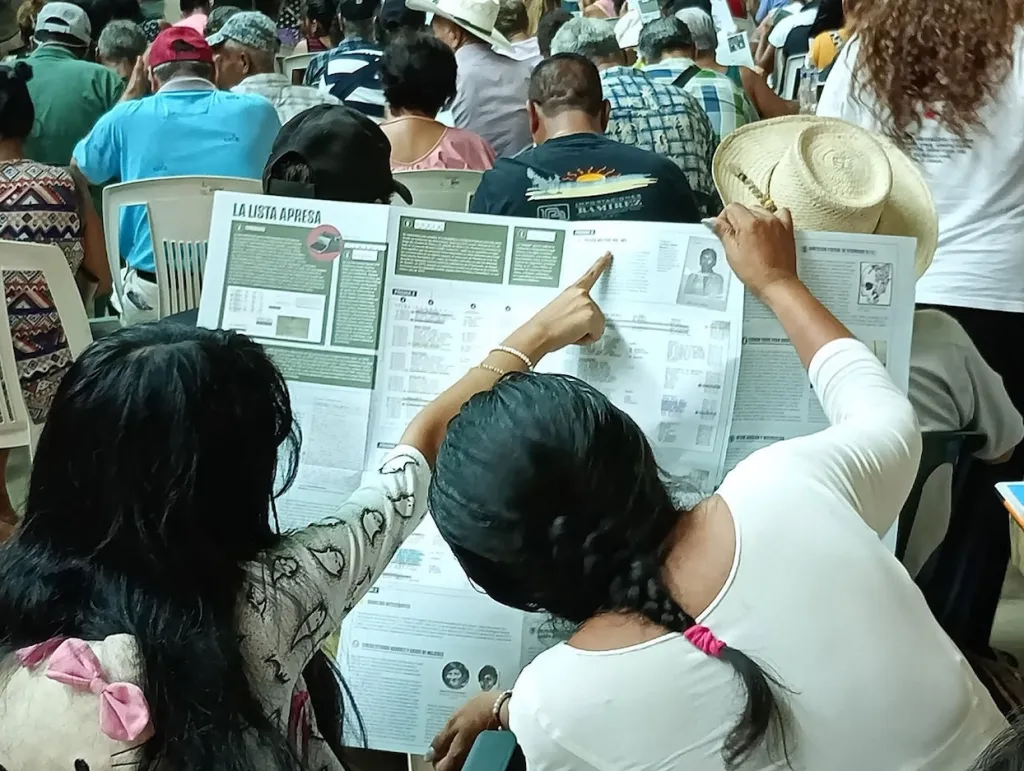

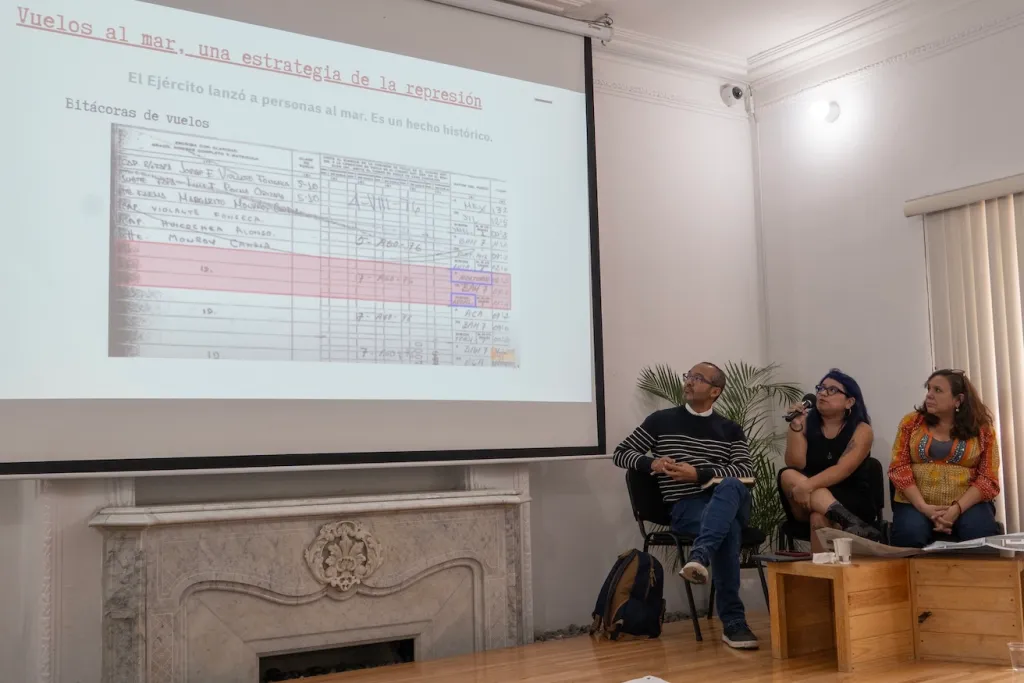

Asistentes a la presentación de “La lista Apresa y los vuelos de la muerte” en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el pasado 19 de julio. (Carlos Merlín, El Corresponsal de Guerrero)

Un documento auténtico y la hipótesis central

Hasta donde el equipo interdisciplinario pudo indagar —tras una investigación autogestionada de seis meses—, la lista fotocopiada que acompaña la misiva proviene de un documento auténtico. Fue mecanografiado en una Olivetti Diaspron 82 —regionalizada al español—, modelo utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en aquellos años. Su estilo y tipografía son coherentes con otros documentos de origen castrense —como el Manual de Grupos de Comando—, y la información contenida coincide con otras fuentes, como denuncias de familiares, documentos de inteligencia, y testimonios de militares y sobrevivientes a los que tuvieron acceso.

Las evidencias recopiladas hasta ahora apuntan a una sola hipótesis: que todas las personas nombradas en la lista —incluidas diez que no figuran en ningún registro de víctimas— probablemente fueron arrojadas al mar. Se trata de prisioneros “muy diversos”, que no comparten —la mayoría— parentesco ni militancia, que fueron detenidos-desaparecidos en lugares y momentos distintos —incluso con años de diferencia—, y que fueron agrupados y trasladados en “viajes” que no corresponden con los traslados “ordinarios” de las fuerzas represivas.

A diferencia de estos casos, agencias como la Dirección Federal de Seguridad (DFS) solían mover a los prisioneros de un centro de reclusión a otro, usarlos como informantes, liberarlos o presentarlos ante el Ministerio Público luego de ser torturados, pero de cada uno de esos movimientos existe evidencia documental, explica Vicente Ovalle.

A esto se suma que ninguna de las víctimas fue vista después de 1975; su rastro se pierde en instalaciones militares, incluida la base aérea de Pie de la Cuesta, de donde se sabe, por declaraciones de pilotos y bitácoras de mantenimiento de aeronaves, que salían los “vuelos de la muerte”.

“Si no fueron al mar, ¿a dónde iban estos viajes? [consignados en la lista] […] Es altamente probable que se trate de ‘vuelos de la muerte’”, aseguró el historiador durante una de las presentaciones —virtuales— de la investigación, ante familiares y sobrevivientes de la “guerra sucia”, el 25 de junio pasado.

Vicente Ovalle, al igual que Javier Yankelevich, ha formado parte de otros esfuerzos de esclarecimiento de la verdad. El primero como integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH) —creada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador—, y el segundo como jefe de la unidad de investigación de la Comisión Nacional de Búsqueda encargada de los casos de la “guerra sucia”, entre 2019 y 2024.

Una segunda presentación pública de La Lista Apresa y los vuelos de la muerte tuvo lugar en Guerrero, en Atoyac y Chilpancingo, los días 19 y 20 de julio. Desde entonces, el equipo ha recibido más testimonios y nuevos datos que se suman a los obtenidos por Turati desde agosto de 2024, además de confirmaciones de familiares y colectivos que han decidido incorporar este trabajo a sus respectivas carpetas de investigación.

“Sabíamos de testimonios de personas y familias que decían: ‘Mi mamá siempre soñó que mi papá estaba en el mar’, o ‘un militar ya nos había dicho que ese había sido su destino’”, dice Turati. Lo que el equipo confirmó durante la presentación en Guerrero es que muchos de estos testimonios aún no se incorporan a las investigaciones de la “guerra sucia” que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió hace más de 20 años, o incluso a los informes elaborados por organismos de derechos humanos y mecanismos institucionales de verdad y justicia.

“Mi papá no pertenecía a la guerrilla. No hablaba ni para bien ni para mal [del movimiento armado]”, aseguró Nario Gómez, de 51 años, luego de compartir su historia. “Que nos reparen lo mucho que nos quitó [el Estado]”, exigió.

La última presentación de La Lista Apresa y los vuelos de la muerte tuvo lugar este 20 de agosto en la Ciudad de México, en la Casa Refugio Citlaltépetl, donde se dio a conocer formalmente el sitio web de la investigación, que incluye mapas, anexos y vínculos a las fuentes consultadas.

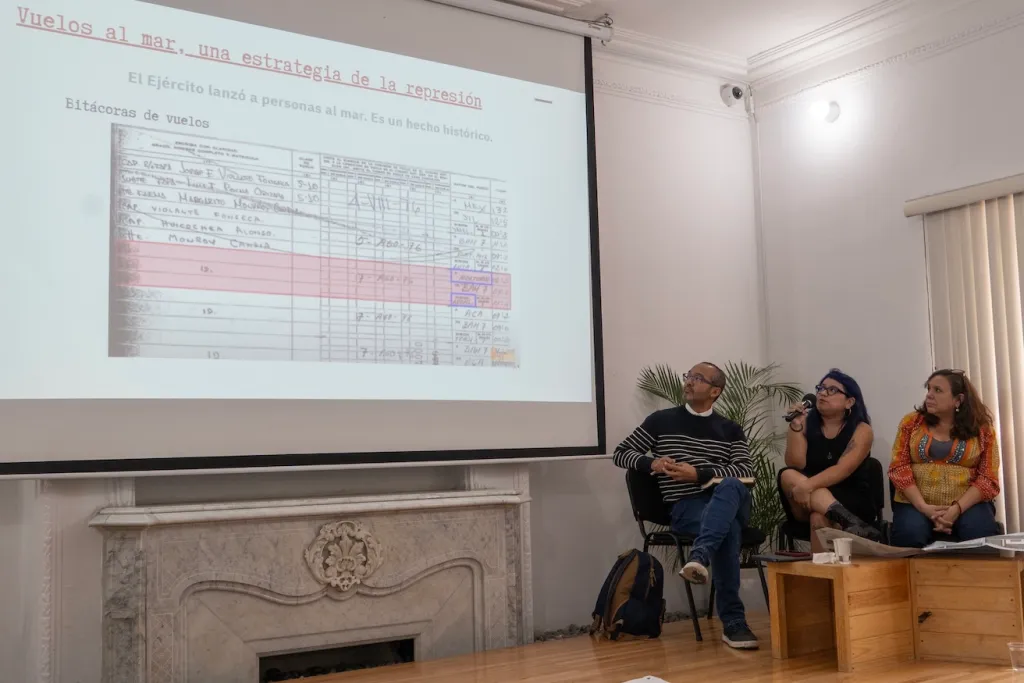

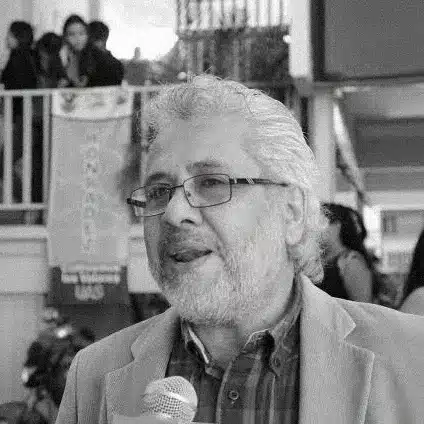

Camilo Vicente Ovalle, Donají Valencia y Marcela Turati, durante la presentación de “La Lista Apresa y los vuelos de la muerte”, este miércoles en la Casa Refugio Citlaltépetl. (Mónica González)

Un juicio histórico olvidado

Cuando en mayo de 2004, Apresa, el presunto desertor, se comunicó con Ibarra de Piedra, Barquín llevaba dos años siendo juzgado por un tribunal militar junto con los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo —piezas claves de la estrategia contrainsurgente en Guerrero— por el homicidio de 143 campesinos desaparecidos en la década de los 70, incluidos 16 que figuran en el documento que llegó a manos de la madre activista. En esa fecha, la prensa reportaba sobre su posible absolución.

Ibarra nunca creyó en los juicios, y siempre rechazó cualquier información que apuntara a que las personas desaparecidas hubiesen sido arrojadas al mar. Su exigencia de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, no admitía esa posibilidad. “Parece que quieren darle carpetazo a las investigaciones diciendo que fueron arrojados al mar y que no hay manera de identificar a las víctimas, cuando muchos de ellos fueron vistos con vida en el Campo Militar No. 1”, dijo doña Rosario en una entrevista publicada en 2002. Esa sigue siendo “la respetable postura” de un sector de ¡Eureka!, advierte Turati.

Los fiscales sostenían, con base en declaraciones de soldados, pilotos y mecánicos que trabajaron en Pie de la Cuesta —incluidas en la Averiguación Previa Militar 34/2000 del caso contra Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Barquín Alonso—, que los cuerpos de las víctimas fueron arrojados al mar desde aeronaves militares. El expolicía Gustavo Tarín —testigo clave de la causa penal— identificó al Arava 201 de fabricación israelí —con matrícula 2004, posteriormente cambiada a 2005— como uno de los aviones utilizados para trasladar prisioneros y arrojarlos al océano, en tanto que el mecánico Margarito Monroy Candia detalló que esos vuelos se realizaban de madrugada —con una duración aproximada de una hora—, y que en cada traslado se llevaban los cuerpos de cinco a ocho personas ejecutadas.

Esta última declaración, advierte el equipo de investigación, coincide con las bitácoras de mantenimiento del Arava 2005, que contienen 30 vuelos atípicos —nocturnos, con un mismo origen y destino— realizados entre 1974 y 1979 de manera consistente; otros más tuvieron lugar, de forma esporádica, hasta 1981.

También coincide con la estructura de la Lista Apresa, pues los nombres de los 174 hombres y nueve mujeres se encuentran agrupados en 25 “viajes” —no se consignan como vuelos— de hasta ocho pasajeros, sin fecha de salida ni retorno. La mayoría de estas personas fueron detenidas en Guerrero en 1974, cuando se recrudeció la represión en contra del Partido de los Pobres, del profesor Lucio Cabañas, y de su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que en mayo de ese mismo año había secuestrado al senador —y candidato a gobernador del estado— Rubén Figueroa Figueroa.

Además de los nombres completos de las víctimas, la lista incluye sus seudónimos, lugar y fecha de captura, y las unidades militares o policiales responsables de su detención. Un documento que comparte estos y otros datos —como el grupo guerrillero al que pertenecían— se encuentra descrito en la AP Militar 34/2000, que menciona libretas de pasta gruesa que eran llenadas por un sargento de la Policía Militar, entregadas a Quirós Hermosillo y resguardadas por Barquín Alonso.

Veinte de las personas incluidas en la lista fueron apresadas en Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Oaxaca, antes de ser agrupadas con las detenidas en Guerrero. Según el equipo de investigación, estas capturas evidencian el alto nivel de vigilancia que las fuerzas represivas mantenían sobre el Partido de los Pobres y las actividades de su dirigente, quien había establecido contacto con otras organizaciones político-militares en esos estados.

La publicación del periódico mural se complementa con un micrositio (https://quintoelab.org/la-lista-apresa) que contiene los resultados de la investigación. (Captura de pantalla)

Pie de la Cuesta, destino final

De ninguna de las víctimas que aparecen en la Lista Apresa se tiene noticias —verificables— después de 1974, incluido el caso de Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, detenido en abril de ese año.

Aunque un guerrillero de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) llamado Rubén Ramírez González dijo haber reconocido su voz en 1977 en el Campo Militar No. 1, las fichas de seguimiento de la DFS —que cerraron con la inscripción “FIN FIN FIN FIN” en febrero de 1975—, una cruz inscrita junto a su nombre —que solo otras seis personas de la lista tienen—, y el testimonio de un sobreviviente que lo vio salir escoltado entre un numeroso grupo de prisioneros de Guerrero —uno de los cuales figura en la lista— apuntan a que el dirigente fue sacado de la cárcel clandestina y posiblemente trasladado en uno de los viajes de la Lista Apresa.

“Revisamos la información que se tiene sobre Salas Obregón y no hay, salvo el testimonio de un compañero que pretendidamente lo escuchó, ninguna otra información que diga que haya permanecido [en el Campo Militar No. 1] hasta 1977. Por el contrario, encontramos diversos testimonios que señalan que Salas Obregón sale [de ahí] en 1974”, explicó Vicente Ovalle.

Por eso, el equipo insiste en su hipótesis principal, que considera altamente posible que todas las personas incluidas en la lista hayan sido arrojadas al mar. “Estos 25 viajes que aparecen en la Lista Apresa muy probablemente hayan salido de la base aérea militar, pues muchas de las personas detenidas-desaparecidas, después de su detención, fueron llevadas [allí]”, agregó el historiador, autor del libro Tiempo suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980.

Es el caso de Teresa Estrada Ramírez, militante de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), detenida el 1 de septiembre de 1974 por la DFS en la Ciudad de México, e incluida en la investigación. Aunque el procurador general de la república, Óscar Flores Sánchez, emitió un informe en 1979 para evadir la responsabilidad del Estado mexicano en este y otros casos de desaparición forzada —alegando supuestas liberaciones o muertes en combate—, el guerrillero Arturo Gallegos Nájera, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), dijo haber visto a Estrada Ramírez en Pie de la Cuesta a los 20 días de su detención.

El equipo señala en su investigación la necesidad de “regresar a sus historias para identificar la violencia específica cometida contra las mujeres, como la violencia sexual”.

La militante de las FAL es una de las siete personas agrupadas en el viaje 8, en el que también se encuentran los hermanos Gabriel y Pascual Nario López. En entrevista, Lidia Nario Gómez compartió que la última pista que tenía, antes de conocer la Lista Apresa en agosto de 2024, era que su padre y su tío fueron trasladados en algún momento a Pie de la Cuesta. Un sobreviviente de esta cárcel clandestina le aseguró, en 2011, haberlos escuchado conversar, cerciorándose cada hora de que siguieran juntos. No los pudo ver porque estaba vendado, pero otra de las personas detenidas le dijo: “Son los hermanos Nario, los traen de Atoyac”.

Gabriel y Pascual, al igual que Teresa, fueron incluidos en uno de los informes apócrifos del procurador Flores Sánchez. De acuerdo con el funcionario, los hermanos resultaron muertos en combate —junto con otras 42 personas, militantes del Partido de los Pobres— durante el operativo de rescate del senador Figueroa el 8 de septiembre de 1974, semanas después de que fueran detenidos, a bordo de su camioneta, por elementos de la 27.ª Zona Militar.

“Cuando el procurador afirmaba que las personas desaparecidas estaban prófugas o habían sido ajusticiadas por sus propios grupos, lo hacía sin exponer evidencia alguna. Además, negaba la existencia de prisiones clandestinas, que hoy tenemos la certeza de que sí existieron. Por el contrario, la lista tiene elementos corroborados. Las verdades históricas de quienes han pretendido desde el poder público dar carpetazo a los casos de desaparición siempre se han caído por falta de evidencia”, apuntó César Contreras León, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Otro testimonio que centra la mirada en Pie de la Cuesta es el de la sobreviviente Elva Fuentes Organista, hija de Julio Fuentes Martínez y sobrina de Esteban Organista Zamora, integrantes del Partido de los Pobres, detenidos en noviembre de 1974 y agrupados en el viaje número 22. Fuentes Martínez había sido detenido en el Estado de México, trasladado al Campo Militar No. 1 y, finalmente, llevado a Pie de la Cuesta, donde ya se encontraba Organista Zamora, quien fue conducido directamente a ese lugar tras su detención en Coyuca de Benítez.

Elva estuvo detenida en la base aérea militar entre noviembre y diciembre de 1974, cuando tenía 15 años. Allí pudo oír el nombre de su tío y “sentir y escuchar” a su padre; ambos fueron torturados en presencia del otro. “Hubo un día en que yo ya no lo oí [a mi padre], pero no supe si lo sacaron. No me di cuenta. Nunca oí balazos. Lo que sí oía [era que] el helicóptero se bajaba y que había movimiento. No sé si sacaban a alguien o [lo] traían. El helicóptero se iba, pero en las noches; al ratito llegaba”, dijo Fuentes Organista en entrevista con Turati en 2023.

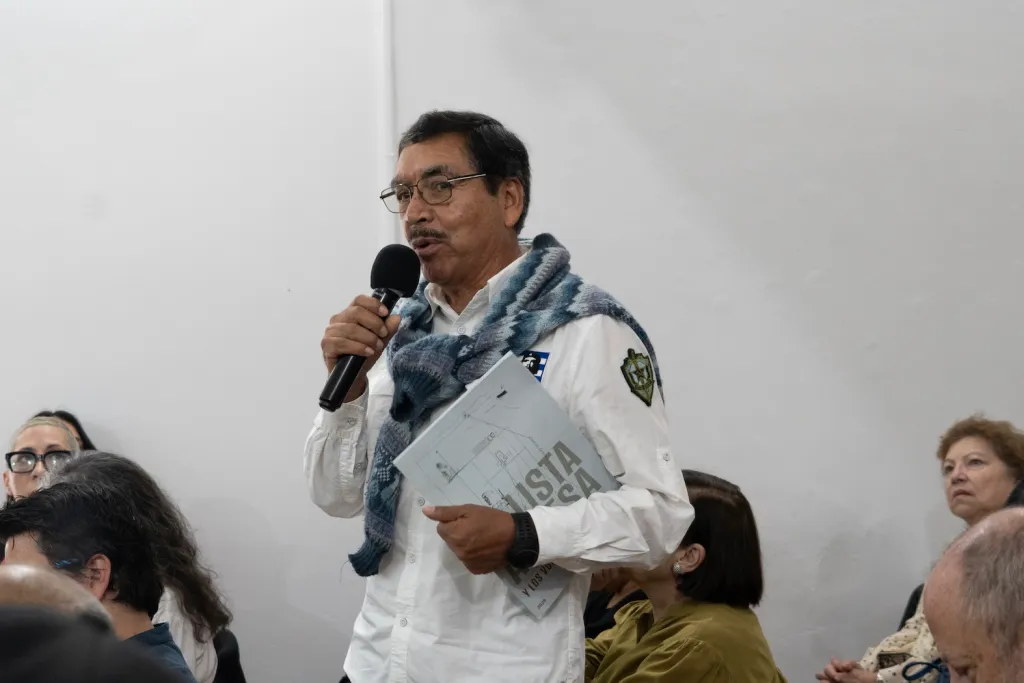

Abdallán Guzmán Cruz tiene cinco familiares desaparecidos. Sus hermanos Amafer, Armando y Solón, y su padre José de Jesús, figuran en la Lista Apresa. (Mónica González)

Otras conclusiones de la investigación

Aunque la Sedena niega que conserve documentación relativa al periodo de la contrainsurgencia —después de transferir 486 cajas de su acervo al Archivo General de la Nación en 2002—, las y los investigadores afirman que la sola existencia de la Lista Apresa demuestra que existió documentación, producida por las Fuerzas Armadas, relativa a detenciones, interrogatorios, traslados y destino de personas que continúan desaparecidas. “[Esa documentación] permanece oculta o fue destruida”, explican en sus conclusiones.

En septiembre de 2024, integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad 1965-1990 —encargados de la inspección de los archivos militares en 2022 y 2023— denunciaron que la dependencia “ocultó, mutiló y alteró” un sinnúmero de expedientes correspondientes a ese periodo, mismos que podrían constituir evidencias de violaciones graves a los derechos humanos.

Además, el equipo asegura que la Lista Apresa se suma a decenas de fuentes que coinciden en la existencia de “una estrategia de exterminio que incluía arrojar al mar, desde aeronaves, a víctimas detenidas-desaparecidas”, y que abarcan confesiones de soldados a familiares de personas desaparecidas o a sobrevivientes, menciones dentro de los cuarteles, relatos de pobladores, recuerdos de pescadores de la zona, y declaraciones detalladas del personal de la Fuerza Aérea que operaba los aviones Arava.

La Lista Apresa, insisten, no es un documento sin sustento que legitime el actuar del Ejército —interesado en no remover el pasado—; es, por el contrario, una evidencia más de la coordinación entre distintas agencias estatales, militares, policiales y de inteligencia para sembrar el terror entre la población civil, mediante la perpetración de desapariciones forzadas de manera sistemática. “No exculpa, incrimina”, escriben.

El número de posibles víctimas, además, no se reduce a este documento, ya que las bitácoras de mantenimiento incluidas en la AP militar 34/2000 hacen referencia a otros vuelos atípicos realizados después de diciembre de 1974, tras el asesinato de Cabañas, cuando el Estado mexicano buscó aniquilar a otras disidencias políticas y grupos armados.

El equipo reconoce, no obstante, que en su investigación no pudieron relacionar los viajes con las bitácoras incluidas en la AP militar; que no encontraron información sobre diez de las 183 personas que figuran en la lista, y que no pudieron confirmar la identidad de Benjamín Apresa. Tarín, en declaraciones hechas desde Estados Unidos en contra de Acosta, Quirós y Barquin, habla de un avión Aravat —con una t al final, error que se repite en la carta a doña Rosario—, pero más allá de esa coincidencia no hay plena certeza de que se trate de la misma persona.

Y el grupo de investigadores aclara: la lista en sí misma no permite determinar el paradero de ninguna de las personas nombradas. Es necesario que el Ejército brinde toda la información que aún tiene, como las bitácoras de los vuelos, los traslados de las personas detenidas, los interrogatorios, las fotografías, los archivos que ha mantenido en secreto.

Contreras León, quien representa a familiares de víctimas de la “guerra sucia”, insiste en lo fundamental de este trabajo independiente, puesto que aún existen 250 expedientes abiertos en la FGR por delitos cometidos durante ese periodo, y la mayoría son sobre casos de personas desaparecidas.

“Es una pista fundamental en estos casos que tienen medio siglo y al menos dos décadas de abandono por parte de la fiscalía. Esta investigación es un punto de partida, es la evidencia de que se puede saber más, y nos permite seguir señalando que la FGR tiene una deuda histórica con las familias”, asegura.

Esta es, finalmente, una investigación viva, advierten Turati, San Vicente, Ovalle y Yankelevich. “El único convencimiento que nos guía —aseguran en la publicación— es la pregunta sobre el destino de las personas desaparecidas y el compromiso de contribuir a encontrarlas. Nuestro objetivo es acercar esta investigación a las familias de las personas mencionadas en la Lista Apresa para que puedan usarla como una herramienta en su búsqueda de justicia y verdad”.

Quien tenga información, puede compartirla con el equipo a través del correo [email protected]. Cada nombre, cada fecha y cada recuerdo pueden ayudar a reconstruir el destino de las personas detenidas-desaparecidas que, a la fecha, siguen siendo buscadas por sus familiares, amigos y compañeros de lucha.

***

Para saber más sobre esta investigación, consulta el micrositio de La Lista Apresa y los vuelos de la muerte: https://quintoelab.org/la-lista-apresa/

O descarga en esta liga la información resumida sobre esta investigación:

https://adondevanlosdesaparecidos.org/wp-content/uploads/2025/08/Lista-Apresa_2025.pdf

*Foto de portada: La Lista Apresa incluye los nombres de 183 personas detenidas-desaparecidas, de las que quince se muestran en este collage, que incluye a Ignacio Salas Obregón (esquina superior izquierda), y en el otro extremo, a Teresa Estrada Ramírez.

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Marcos Nucamendi es periodista e investigador. Licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente es reportero del equipo de investigación periodística de A dónde van los desaparecidos.

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.