A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

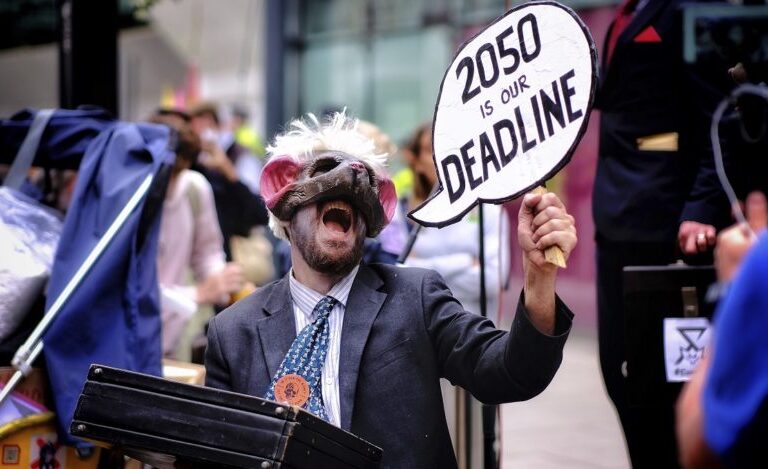

Una manifestación de la organización Extinction Rebellion, en Victoria Street, Londres, durante la COP26 en Glasgow, en 2021. Foto: cortesía Garry Knight

Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

Los bomberos en Bolivia combaten el fuego en el parque Noel Kempff Mercado, en agosto de 2025. Foto: cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Agua

La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Un funeral a los combustibles fósiles, una de las actividades de la Flotilla Yaku Mama, rumbo a la COP30. Foto: cortesía Levi Tapuia

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

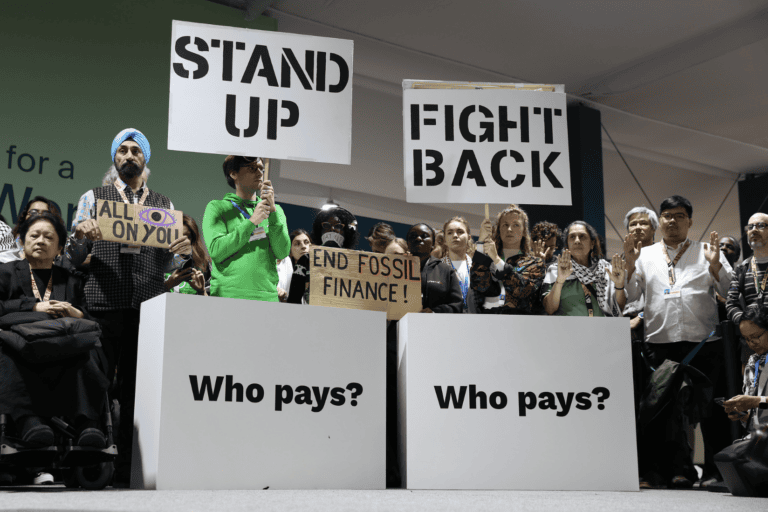

La sociedad civil protestó en contra de los combustibles fósiles y exigió un incremento en el financiamiento climático en la COP29 de 2024. Foto: Kiara Worth / UN Climate Change

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

V Cumbre Amazónica de los Pueblos Indígenas (COICA), en 2025. Foto: cortesía COICA

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

Comentarios

Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.